特殊清掃と遺品整理はどちらが先?ご遺族が知っておきたい依頼のタイミング

ある日突然、身近な方の訃報を知り、急いで部屋を訪れる。

ドアを開けた瞬間、強い臭いに驚き、室内には整理しきれないほどの荷物が残されている。その場で何から手をつければよいのか分からず、ただ立ち尽くしてしまう。

ご遺族にとって、葬儀の手配や相続の準備など、短期間に対応すべきことは数多くあります。

そこに「特殊清掃」と「遺品整理」という、普段は意識しない専門的な作業の選択も加われば、混乱や不安は一層大きくなるでしょう。

実際、孤独死や事故死といった状況では、特殊清掃と遺品整理を一緒に進めなければならないケースも少なくありません。

しかし「どちらを先に依頼すべきか」「最適なタイミングはいつなのか」と悩まれる方が多いのも事実です。

本記事では、これまで多くの現場に携わってきた経験をもとに、特殊清掃と遺品整理の違いと依頼の順番・タイミングについて分かりやすく整理します。

突然の事態に直面したとき、ご遺族が安心して前に進むための一助となれば幸いです。

そもそも特殊清掃と遺品整理ってどう違うの?

特殊清掃と遺品整理は、同じタイミングで依頼されることが多いため、混同されやすいものです。

しかし実際には「まったく別の役割」を持ちながらも、状況によってはセットで行われることが少なくありません。

ここでは、意外と知られていない特殊清掃と遺品整理の違いについて整理し、ご遺族が正しく理解できるように解説していきます。

特殊清掃=汚染や臭気の除去、衛生管理

特殊清掃とは、一般的なハウスクリーニングとはまったく異なる清掃業務です。

孤独死や事件・事故、火災や水害、あるいはゴミ屋敷のように、通常の清掃では対応できない「特殊な環境」を対象とします。

作業の中心となるのは、血液や体液などによって汚染された空間の除去、強い臭気の発生源を特定して取り除くこと、そして感染症のリスクを抑えるための衛生管理です。

単に見た目をきれいにするのではなく、空間そのものを安全な状態に戻すことが最大の目的となります。

近年では、孤独死だけでなく災害復旧や感染症対策など、社会の変化に応じて特殊清掃の役割も広がっています。

現代の特殊清掃は、ご遺族や周囲の方々が安心して生活を再開できるよう、専門的な技術と知識を駆使して空間を再生させる仕事といえるでしょう。

特殊清掃ってどんなことをするの?作業内容と依頼前に知っておきたいこと

遺品整理=持ち物の整理、仕分け、供養

遺品整理とは、故人が生前に使っていた品々を整理し、住まいを整える作業を指します。

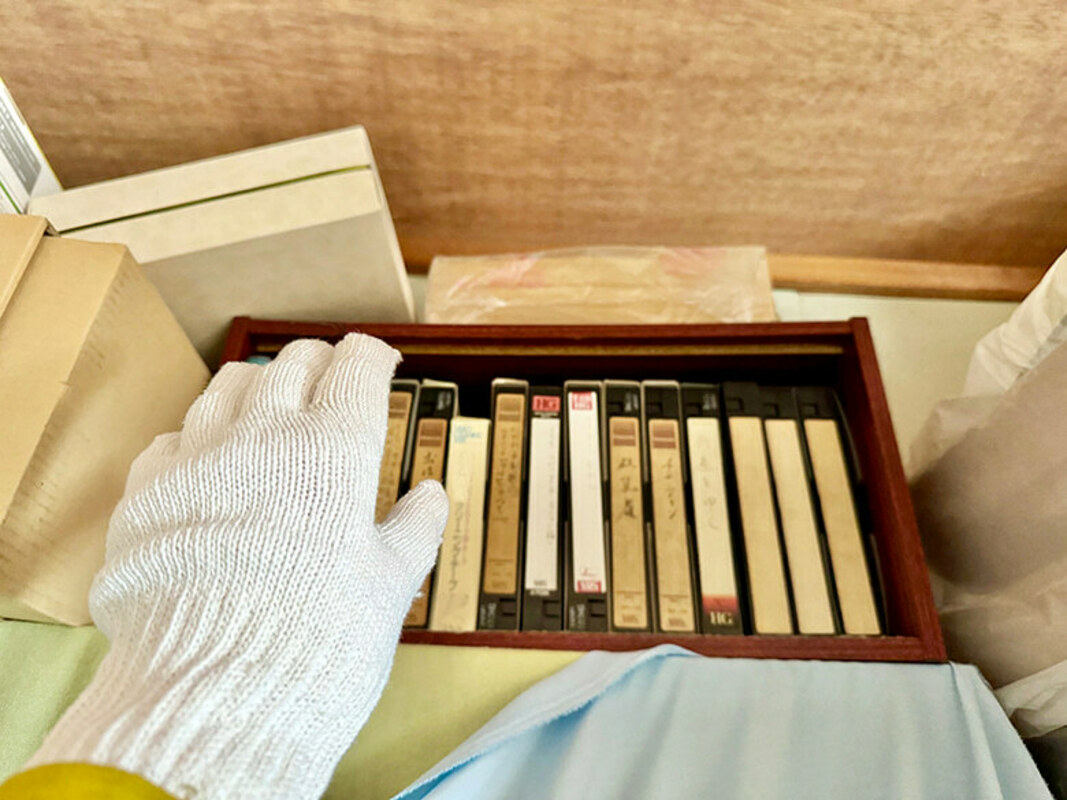

対象となるのは、家具や家電といった生活用品から、衣類、書籍、手紙や写真などの思い出の品まで幅広く含まれます。

その過程では、残すものと処分するものを仕分けたり、親族で形見分けを行ったりします。

財産的な価値のある品や重要書類を確認しながら進めるため、単なる片付けではなく、慎重さと丁寧さが求められるのが特徴です。

さらに遺品整理は、物を整理するだけではありません。ご遺族が故人と向き合い、気持ちに一区切りをつけるための大切な過程でもあります。

大切な人を亡くした時に起きる様々な反応のことを「グリーフ(悲嘆)」と言いますが、人は喪失の中で強い心の反応を経験します。

遺品整理の場面はまさにその「グリーフ」に直面する瞬間であり、丁寧な整理や供養のプロセスが、結果としてご遺族を支えるグリーフケアの一部となるのです。

参考記事:大切な人を亡くした方へ~グリーフケア~|武蔵村山市

役割が重なる部分と、はっきり違う部分

ここまで見てきたように、「特殊清掃」と「遺品整理」はそれぞれ異なる役割を担っています。

特殊清掃は汚染や臭気を取り除き、空間を安全で衛生的な状態に戻すことを目的とします。

一方で遺品整理は、故人の持ち物を仕分け、不要なものを処分しながら、心の整理や供養を進めることが主な目的です。

ただし両者は、まったく別の作業でありながら「ご遺族が安心して生活を再開できるようにする」という点では共通しています。

孤独死などでは特殊清掃で衛生環境を整え、その後に遺品整理を行うという流れが一般的ですが、状況によっては一方だけで足りる場合もあれば、両方が必要になる場合もあります。

つまり、特殊清掃と遺品整理は「違うけれど、つながっている」関係にあります。

空間を整えることと、心を整えること。その両輪が揃ってはじめて、ご遺族は次の一歩を踏み出すことができるのです。

では、もし両方が必要になった場合は、どちらを先に行うべきなのでしょうか?

次の章で、その優先順位について整理していきます。

特殊清掃と遺品整理、どちらを先にするべき?

孤独死が発覚したお部屋では、強い臭いや害虫が発生していることも少なくありません。

同時に、故人が残した多くの荷物が部屋を埋め尽くしているケースもあります。

こうした状況では「特殊清掃を先にすべきか、それとも遺品整理から始めるべきか」と、順番に迷うご遺族が非常に多いのです。

ここでは、それぞれの作業が持つ目的を踏まえながら、状況に応じた正しい優先順位について解説していきます。

孤独死や事故死直後は「特殊清掃」が優先

孤独死や事故死が発覚した直後の住まいでは、体液や血液による汚染や、いわゆる「腐敗臭」と呼ばれる強烈な臭気がこもっていることが少なくありません。

これらは通常の清掃や換気では解決できず、原因そのものを取り除く特殊清掃が不可欠となります。

特に夏場は気温の上昇によって臭気や細菌の拡散が加速し、近隣への影響が大きくなるため、迅速な対応が求められます。

また、集合住宅などでは臭いや害虫が他の住戸に広がるリスクがあり、管理会社や近隣住民からの苦情につながることもあります。

こうした状況では、まず特殊清掃で空間を安全な状態に戻してからでなければ、遺品整理を安全に進めることは困難です。

そのため発見直後の初動対応としては、特殊清掃と遺品整理のうち特殊清掃を優先することが最も合理的といえます。

さらに信頼できる専門業者であれば、ご遺族の要望に応じて「相続や葬儀に必要な書類だけ先に取り出す」「通帳や現金などの貴重品を探す」といった一次的な対応にも柔軟に応じることが可能です。

荷物整理や供養を含む「遺品整理」はその後が基本

遺品整理を落ち着いて進めるためには、まず先に特殊清掃を行い、安全な環境を整えることが欠かせません。

事故や孤独死が発生した部屋では、汚染や臭気が残ったままでは作業に入ることができず、思わぬ感染リスクや近隣への影響が広がる可能性もあるからです。

そのうえで、住まいの安全が確保された後に遺品整理を始めるのが基本の流れとなります。

遺品整理では、衣類や家財道具の整理に加え、写真や手紙といった思い出の品を仕分け、供養や形見分けといったご遺族の希望を反映しながら進めていきます。

このように「特殊清掃で環境を整える→遺品整理で物と心を整理する」という順番を守ることで、ご遺族は安心して時間をかけながら大切な作業を進めることができます。

単なる片付けではなく、特殊清掃と遺品整理が連動するからこそ、ご遺族にとって納得のいく一区切りとなるのです。

ただし状況によって前後するケースもある

ここまで解説した通り、特殊清掃と遺品整理が両方必要となる場合は、まず特殊清掃を先に行うのが基本です。

しかし、実際には次のようなケースでは「先に遺品整理から着手できる」こともあります。

- 孤独死や事故死ではあるが、発見が早く汚染や臭気がほとんど発生していない場合

- 汚染がごく狭い範囲にとどまり、ご遺族自身で衛生的に処理できる程度の場合

- まずは形見分けや荷物の仕分けを優先したいという、ご遺族の意向が強い場合

このように状況によっては、必ずしも「特殊清掃→遺品整理」という順番に限定されるわけではありません。大切なのは、現場の状態を正しく見極め、どの作業をどの順番で進めるかを判断することです。

では、こうした判断はご遺族だけでできるものなのでしょうか。実際には「いつ、どのタイミングで業者に相談するのがベストか」が大きなポイントとなります。

次の章では、ご遺族が知っておきたい依頼のタイミングについて、具体的に解説していきます。

ご遺族が知っておきたい依頼のタイミングとは?

特殊清掃と遺品整理は、どちらもご遺族にとって欠かせない大切な作業ですが、依頼するタイミングは大きく異なります。

死亡の発覚直後は、警察対応や葬儀の準備、親戚への連絡などでご遺族の負担が一気に高まります。

その中で判断を誤ると、衛生リスクが広がったり、悪質な業者に依頼してしまったりする危険性もあります。

だからこそ、あらかじめ「特殊清掃はどの段階で必要になるのか」「遺品整理はいつ進めるのが適切なのか」を理解しておくことが安心につながります。ここからは、依頼のタイミングについて具体的に整理していきましょう。

特殊清掃は早めが安心(感染・臭気拡散防止)

特殊清掃が必要となるのは、孤独死や事故死などによって強い臭気が発生している場合や、体液の汚染範囲が広い場合、さらにはゴミ屋敷化している場合などです。特に腐敗臭は一度広がると壁や床、天井の素材に染み込みやすく、時間が経つほど除去が難しくなります。

さらに集合住宅では、臭気や害虫が隣室や上階・下階にまで拡散し、近隣トラブルや退去問題につながるリスクもあります。こうした理由から、特殊清掃は可能な限り早めに動くことが安心につながります。

ただし、注意すべき点があります。死亡直後は警察による検視や現場調査が行われるため、立ち入りや清掃作業が許可されない段階があります。この場合は、担当刑事に「どの範囲までなら先行作業できるか」を確認し、葬儀社や不動産会社と提携している特殊清掃業者に相談するのが安全です。経験豊富な業者であれば、ご遺族の要望に応じて必要最低限の処理を先行することも可能です。

賃貸物件での孤独死、ご遺族と管理者がまず確認すべき「3つの対応」とリスクを回避するための方法

遺品整理は心の整理や法的手続きに合わせて

遺品整理は、特殊清掃のように一刻を争う性質のものではありません。むしろ、ご遺族の気持ちの整理や相続などの法的手続きの進み具合に合わせて実施するのが適切です。

例えば、役所への死亡届や年金・保険の手続き、葬儀や法要といった一連の流れが落ち着いた後に、ゆっくりと取りかかるのが望ましいといえます。また、相続に関わる貴重品や重要書類の確認を終えてから遺品整理を行うことで、後々のトラブルを防ぐことにもつながります。

心理的な側面も大切です。大切な遺品を整理する行為は、ご遺族にとってグリーフケア(悲嘆を癒すプロセス)にも直結する時間です。焦って片付けを進めるよりも、気持ちの区切りがついた段階で行うほうが、故人を偲びながら穏やかに整理を進めることができます。

孤独死が起きたとき、遺品整理はいつから始めるべき?正しい順序と実際の対応方法

管理会社や保険会社から要請がある場合の注意点

特殊清掃や遺品整理の依頼タイミングには、ご遺族の判断だけでなく、管理会社や保険会社から要請が入るケースもあります。

例えば、賃貸物件で孤独死が発生した場合、管理会社から「臭気が近隣に広がる前にすぐ清掃してほしい」と急かされることがあります。また、火災保険や特殊清掃費用特約が適用されるケースでは、保険会社が指定業者を紹介してくることも少なくありません。

最近では、保険会社側が先行して遺品整理や残置物撤去を進めるケースも見られます。

ただし、ここで注意したいのは、紹介された業者にそのまま依頼することが必ずしも最善ではないという点です。中には費用が相場より不当に高額であったり、サービス内容が限定されている場合もあります。

契約前には必ず、

- 見積書の内訳が明確か?

- 遺品整理まで対応可能か?

- 消臭保証などアフターサービスがあるか?

をチェックすることが重要です。

要請が入ると慌ててしまいがちですが、本来の依頼主体はご遺族です。管理会社や保険会社の意向を踏まえつつも、最終的にはご遺族が安心できるかどうかを基準に、納得して依頼できる業者を選ぶことが大切です。

特殊清掃や遺品整理の順番やタイミングを誤らないために確認しておきたいこと

ここまで、特殊清掃と遺品整理の違いや依頼するタイミングについて整理してきました。

しかし実際にご遺族が判断する場面では、法的な期限や契約上の制約、そして心情面と作業進行のバランスなど、さらに考慮すべき要素があります。

ここからは、依頼の順番やタイミングを誤らないために特に確認しておきたいポイントを3つに分けて解説します。

賃貸退去や相続などの法的・行政的期限

特殊清掃や遺品整理を検討する際に、避けて通れないのが法的・行政的な手続きの期限です。

例えば、故人が賃貸物件に住んでいた場合は、管理会社や大家との間で退去日が定められ、原状回復や残置物撤去を早急に進める必要があります。臭気や衛生状態が悪化していると、退去が遅れるだけでなく追加費用を請求されるリスクもあるため、特殊清掃を優先的に行うことが重要です。

また、相続に関しては遺産分割協議や相続税申告など、法定期限が定められている手続きがあります。遺品整理を後回しにしてしまうと、必要な書類や貴重品を探し出すのが遅れ、手続きに支障をきたすことも少なくありません。

行政手続き(年金・健康保険・公共料金の解約など)は誰もが必ず行うものであり、並行して進める必要があります。こうした期限を意識せずに作業を進めると、ご遺族の負担が増してしまうため、特殊清掃と遺品整理の計画を「法的・行政的スケジュール」に合わせて組むことが大切です。

これらの手続きは多岐にわたるため、ここでは代表的なものだけを取り上げました。

さらに詳細な相続・行政手続きの流れや注意点を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

相続手続きは自分でもできる?相続登記の手順や必要書類を解説

ご遺族の気持ちと現実的な作業進行のバランス

特殊清掃や遺品整理を進めるうえで、最も大切なのはご遺族の気持ちです。大切な方を突然亡くされた状況では、喪失感や動揺で冷静な判断が難しいことも多くあります。一方で、相続や賃貸退去などの手続きには期限があり、現実的な作業を避けては通れません。

ただし、すべてを急いで進める必要はありません。退去に伴う家賃負担などは金銭的な損失で済む場合もあり、管理会社と交渉できるケースもあります。無理に気持ちを押し殺して作業を進めるよりも、まずは心の整理を優先し、落ち着いてから行動に移すことが結果的に良い判断につながります。

孤独死や事故死後の特殊清掃・遺品整理は、現実的なスケジュールとご遺族の気持ちの両立が重要です。信頼できる業者であれば、そのバランスを一緒に考えながら進めることも可能です。

両方の作業に対応できる専門業者へ相談するメリット

特殊清掃と遺品整理は、それぞれ専門性が異なる作業です。そのため別々の業者に依頼すると、日程調整や費用面の確認が煩雑になり、ご遺族の負担が大きくなりがちです。

一方、両方に対応できる専門業者に依頼すれば、作業の順番や進め方を一括で任せることができます。特殊清掃で安全性を確保したうえで、遺品整理や供養、残置物撤去まで一連の流れをスムーズに行えるのが大きなメリットです。また、見積書も一括で作成されるため費用の透明性が高く、余計な追加費用が発生しにくい点も安心材料になります。

さらに、特殊清掃から遺品整理まで対応できる業者は、臭気対策や消臭保証などのアフターサービスを用意していることも多く、長期的な安心につながります。

「どちらを先にすべきか分からない」「時間的にも精神的にも余裕がない」といった場合は、両方を一括対応できる専門業者へ相談することが、ご遺族にとって最も負担の少ない選択肢となるでしょう。

まとめ|特殊清掃と遺品整理の正しい順番とタイミングを知ることが安心につながる

孤独死や事故死などの現場では、ご遺族が最初に直面するのが「特殊清掃と遺品整理をどのような順番で、いつ依頼すればいいのか」という問題です。特殊清掃を優先すべきケースが多い一方で、状況によっては遺品整理を先に進められる場合もあり、判断を誤ると費用や労力の負担が増えてしまうこともあります。

大切なのは、「臭気や衛生のリスクは早めに特殊清掃で対処する」「遺品整理は心の整理や法的手続きの進行に合わせて進める」「管理会社や保険会社からの要請があっても、ご遺族の意向を優先する」という3つのポイントを押さえることです。

不安や迷いの中で決断するのは容易ではありませんが、正しい知識と信頼できる専門業者のサポートがあれば、安心して前に進むことができます。特殊清掃と遺品整理の順番とタイミングを理解することは、ご遺族にとっての精神的負担を軽くし、未来に向けて一歩を踏み出すための大切な一助となるでしょう。

ブルークリーン株式会社 代表取締役

1992年 東京生まれ。奄美諸島出身の父とメキシコ人の母の間に生まれる。都立雪谷高校を卒業後、IT企業(東証グロース上場企業)やリフォーム業を経て起業。米国バイオリカバリー協会から認定を受けた、日本人唯一のバイオリカバリー技術者。

[資格&修了]

・米国バイオリカバリー協会 公認バイオリカバリー技術者

・全米防疫技術研究所(NIDS)マスターズコース修了認定

・公益社団法人日本ペストコントロール協会 1級技術者