孫は香典を出さなくてよい?関係別の判断基準や包む場合の相場を解説

祖父母が亡くなった場合、孫の立場から香典を渡すべきなのか迷う方も多いのではないでしょうか。本記事では、孫は香典を出すべきなのか判断する基準や相場などを解説します。香典袋の書き方や一般的なマナーについてもまとめているため、参考にしてください。

孫は香典を出さなくてよい?

祖父母は身内であるため、葬儀の香典はいらないのではと考える方もいるでしょう。しかし祖父母の葬儀では、一般的には孫も香典を包みます。一般葬、家族葬といった葬儀の規模や形式に関わらず、香典は出すようにしましょう。

孫が香典を出さなくてよい場合

上述の通り、祖父母の葬儀でも孫は香典を出すのが一般的です。しかし、場合によっては香典が不要になることもあります。ここからは、香典を出す必要がない場合について解説していきます。

孫が成人していない場合

孫が成人していない未成年や学生の場合、香典を準備しなくてよいとされています。孫が成人していない場合、両親が香典を準備するのが一般的です。成人前であったり、社会人として就労していない孫は自分の名前で香典を出す必要はありません。

孫が両親の扶養に入っている場合

親の扶養に入っている場合も、一つの家族という括りになるため、香典を準備しなくてよいとされています。孫が成人しており社会人として働いている場合でも、扶養に入っている場合は両親が香典を準備します。

孫と祖父母が一緒に住んでいた場合

孫と祖父母が一緒に住んでいた場合も、香典は不要になります。同居していた家族は参列者から香典を受け取る立場になるため、孫の立場や年齢に関わらず香典を準備する必要はありません。

香典を辞退された場合

喪主が香典を辞退している場合は、孫が祖父母の葬儀で香典を準備する必要はありません。特に家族葬では、香典を辞退する場合が多いです。

香典を辞退するのには、「参列者に負担をかけたくない」「香典返しにかかる手間を省きたい」という喪主の意向があります。無理に香典を渡すのは、喪主の負担になるため避けてください。香典を辞退するという旨の連絡があった場合は、準備せずに葬儀に参列しましょう。

また、前もって連絡がなかったものの、葬儀当日に香典を辞退される場合もあります。この場合も、無理に香典を渡すのは避けましょう。

孫が祖父母の葬儀で出す香典の相場

孫が祖父母の葬儀に参列する場合、孫が包むべき香典の相場はいくらでしょうか。ここからは、年齢や故人との関係、夫婦連名の場合などで香典の相場を解説していきます。

年齢別の相場

孫が祖父母の葬儀で包む香典の相場は、孫の年齢によって異なります。孫が20代の場合、1万円が相場とされています。30代の香典は1万円〜3万円、40代以上の場合は3万円〜5万円を目安に包むとよいでしょう。

祖父母との関係性が深い場合

一般的な香典の相場は上述した通りですが、故人と深い関係だった場合は多めに香典を包んでもよいでしょう。

年齢別の相場を参考にしつつ、祖父母との関係を考慮して包むべき金額を決めるのがおすすめです。

他にも孫がいる場合

他にも祖父母の葬儀に参列する孫がいる場合、香典の金額を合わせておくことをおすすめします。これはひとりだけ高額な香典を包んだり、反対に安すぎる金額を用意したりするのを防ぐためです。

ただし、自分の子どもや配偶者などの家族と一緒に葬儀に参列する場合は、家族と連名で香典を包むことになります。こういった場合は無理に金額を合わせなくてよいとされています。また、祖父母と特に関係が深かった場合も、無理して他の孫と金額を揃える必要はありません。

状況に合わせて、他の孫と金額を合わせるべきか判断しましょう。

夫婦連名で出す場合

夫婦連名で香典を出す場合、上述した年齢別の相場の1.5倍~2倍の金額を包みます。ただし、40代の夫婦で参列する場合はひとり当たりの金額が高額であるため、連名で5万円を包んでも問題ありません。また、夫婦だけでなく兄弟が連名で香典を出すときも同様です。

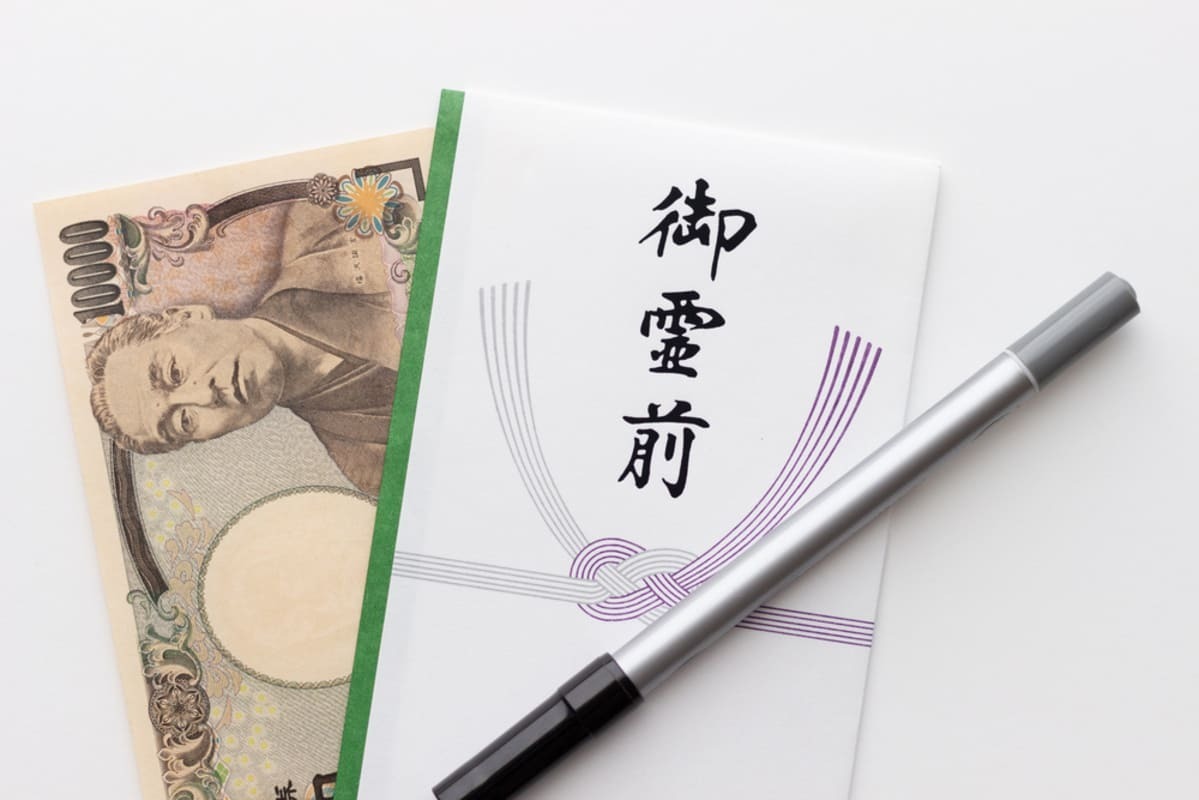

孫が知っておくべき香典の書き方

香典は「香典袋」と呼ばれる袋に包むのが一般的ですが、香典袋の正しい書き方をご存知ですか?ここからは、香典袋の書き方について詳しく紹介します。

表書き

表書きとは、包んだ金額の用途を表すために香典袋の外袋に書く言葉のことです。宗教によって使用できる表書きが異なるため、前もって祖父母の葬儀の宗派を確認しておきましょう。例えば、仏教の場合は「御霊前」、神道の場合は「御榊料」「御玉串料」、キリスト教では「御花料」といった表書きが使用されます。

ただし、仏教の浄土真宗には「霊」の考え方がないため、「御霊前」ではなく「御仏前」を使うのが一般的です。どうしても仏教の宗派が分からないという場合は、「御香典」を使うのがおすすめです。

中袋

中袋とは、外袋の中に入っている紙幣を包むための白い封筒のことです。中袋がついているタイプの香典袋を使用する場合は、包んだ金額と住所、氏名を記載します。まず、中袋の表面に香典として出した金額を記載しましょう。「1」「3」などの算用数字や「一」「三」といった漢数字は、改ざんの恐れがあるため使用できません。金額を書く際は、壱(一)、弐(二)、参(三)、伍(五)、拾(十)、阡(千)、萬(万)を使います。

中袋の裏面には、香典を包んだ人の氏名と住所を書きます。筆ペンや毛筆で書くのが一般的ですが、字が潰れてしまう場合はボールペンや万年筆を使っても問題ありません。

裏書き

中袋がついているタイプの香典袋を使った場合、裏書きには何も書きません。香典袋に中袋がついていない場合は、裏面左側に包んだ金額と住所を書きます。

孫からの香典に関するマナー

ここからは、孫からの香典に関するマナーについて解説していきます。お通夜や葬儀で香典を出す場合は、故人や喪主に対して失礼にならないよう配慮が必要です。きちんとマナーを押さえた上で、香典を準備しましょう。

香典辞退の意向が伝えられた場合は香典を渡さない

香典辞退の意向が伝えられている場合は、無理に香典を渡さないほうがよいでしょう。遺族が香典を辞退するのには、「香典返しの手間を省きたい」「参列者に気を遣わせたくない」など、さまざまな事情があります。無理に香典を渡すのは、かえって相手の迷惑になる可能性もあるため避けましょう。

どうしても弔意を伝えたい場合は、お供え物を送ったり供花をお供えしたりと別の方法でお悔やみを伝えるようにしてください。

香典に包む金額に注意する

祖父母の葬儀に参列する場合、香典として包む金額にも注意が必要です。相場よりも少なすぎる金額を包むのは、遺族にも故人にも失礼に当たります。反対に高額すぎる香典を渡すのも、香典返しの手間になり相手に気を遣わせる原因になりかねません。祖父母の葬儀で香典を包む際は、相場を参考にしましょう。

香典に新札を包まない

香典を包む際に意識するべきこととして、新札を包まないということが挙げられます。お通夜や葬儀などで渡す香典で新札を使用すると、「あらかじめ死を予想していた」という意味になってしまいます。

「急な訃報でお金を準備する時間がなかった」という意味になるよう、香典には古札を使うようにしましょう。ただし、あまりにもシワや汚れが多いお札は避けてください。

包む金額や宗教に合わせた香典袋を選ぶ

包む金額や宗教に合った香典袋を選ぶのもマナーです。香典袋にはさまざまな種類があり、宗教によって使える香典袋が異なります。

例えば、仏教では蓮の花が描かれているものを、キリスト教では十字架や百合の花が印刷された香典袋を使用します。一方、神道では何も描かれていない無地の香典袋を選ぶのが一般的です。また、包んだ金額によって適した香典袋が異なります。豪華な香典袋に少ない金額を包むのはマナー違反となるため、注意してください。

祖父母が亡くなった場合は孫も香典を準備しましょう

この記事のまとめ

- 祖父母の葬儀では、孫も香典を出すのが一般的だが、孫が成人していない場合など、状況によっては香典は不要になる

- 孫が出す香典の相場は、年齢や祖父母との関係によって異なる

- 他にも葬儀に参列する孫がいる場合は、香典の金額を合わせるとよい

- 香典袋の表書きや中袋、裏書きの書き方、香典袋の選び方にはそれぞれマナーがある

祖父母が亡くなった場合の葬儀では、孫も香典を包むのが一般的です。しかし、孫が学生の場合、祖父母と同居している場合など、香典が必要ない場合もあります。

また、孫が包む香典の金額は年齢や故人との関係によって異なります。本記事で紹介したマナーや注意点を押さえた上で、香典を準備しましょう。

2006年に葬儀の仕事をスタート。「安定している業界だから」と飛び込んだが、働くうちに、お客さまの大切なセレモニーをサポートする仕事へのやりがいを強く感じるように。以来、年間100件以上の葬儀に携わる。長年の経験を活かし、「東京博善のお葬式」葬祭プランナーに着任。2023年2月代表取締役へ就任。