般若心経の意味とは?全文・現代語訳や葬儀での役割をわかりやすく解説

皆さんは「般若心経」の意味をご存知ですか? 葬儀や法要に参列した際に聞いたことがあるけれど、意味までは詳しく知らないという方が多いのではないでしょうか。本記事では、般若心経の意味や歴史、全文・現代語訳などをわかりやすくまとめて紹介します。

般若心経とは

「般若心経(はんにゃしんぎょう)」とは、仏教の中でも知名度が高いお教の一つで、日本では法相宗・天台宗・真言宗・禅宗が採用しています。「般若波羅蜜多(はんにゃはらみった)」について説いた般若経典の中の一つです。中国の僧侶である玄奘三蔵(西遊記に出てくる三蔵法師)がインドから持ち帰り漢語に訳した「大般若経」の神髄を抜粋したのが般若心経です。まずは、般若心経とは何かについて詳しく解説します。

般若心経の意味

般若心経の正式名称は、『般若波羅蜜多心経(プラジュニャーパーラミター・フリダヤ)』です。『般若波羅蜜多心経』は「智慧の完成」や「完全なる智慧」を意味し、悟りを開くための仏教の深遠な智慧を300文字にも満たない文字数で説いています。

般若心経の思想の中心にあるのが、大乗仏教の「空」の思想です。物事の本質が実体のもたないことを示しており、私たちの肉体や考えていること、感じていることなど、あらゆる物事が当てはまると説かれています。

般若心経を唱える意味

般若心経を唱える意味やは、お経を読むタイミングによって異なります。例えば修行の際に唱える般若心経には、自身の徳を積んで悟りの境地に至るという意味があります。また葬儀では、故人に対する加護を願って冥福を祈るために般若心経が唱えられます。

般若心経の歴史

般若心経は、6世紀に、中国の僧侶である玄奘三蔵によってインドから伝えられました。玄奘三蔵はサンスクリット語で書かれた「マハープラジュニャーパーラミター・スートラ」を漢語に翻訳し、600巻に渡る「大般若波羅蜜多経」略して「大般若経」を作りました。この経典の神髄を抜粋し、300字程度に短くまとめたものが般若心経で、日本に入ってきたのは8世紀ごろとされています。玄奘三蔵訳以外にも、般若心経にはさまざまな訳が存在しています。

般若心経の「空」の思想とは

般若心経における「空(くう)」の思想とは、「すべてのものには実体のないこと(=空)」という意味です。経典の中では、物事に執着しないことで平等に悟りに至ると、さまざまな事象を挙げながら説いています。

例えば「色不異空 空不異色 色即是空 空即是色」の一説では、「形あるもの(色)には実体がなく(空)、実体のないもの(空)が形あるもの(色)」と説いています。つまり、物事を見る尺度や価値観は人それぞれが勝手に決めており、実体のない「空」になるため、実体のないものに固執する必要がないことを説いているのです。

「空」思想ではすべての物事は変化していく

「空」の思想では、すべての物事は変化し続けるが、変化し続ける物事の本質は変わらず存在することも説いています。例えば、花が咲いた後に散ることや人が年を取って見た目が変化しても、本質は変わらないなどです。

物事に不変のものは存在せず、いつかは消えゆくものです。この変化という現象にとらわれず本質に目を向ければ、苦しみや恐れもなくなるというのが「空」の教えになります。

小乗仏教との関係

般若心経における「空」の思想は、すべてのものには実体がなく、変化していく物事に執着せずに本質に目を向けることです。そのため「空」の思想は、大乗仏教に属した考え方になります。仏教には大乗仏教のほかに、小乗仏教があります。大乗仏教と小乗仏教の考え方の違いは、以下の通りです。

| <大乗仏教と小乗仏教> | |||

|---|---|---|---|

|

項目 |

考え方 |

||

|

大乗仏教 |

仏教の修行を行っている人、行っていない人問わず、すべての人が悟りの境地に至る |

||

|

小乗仏教 |

仏教の修行を行っている人のみが、悟りの境地に至る |

||

般若心経の全文と現代語訳

般若心経は300字ほどの短いお経です。ここからは、般若心経の全文と現代語訳を簡単にわかりやすく解説します。

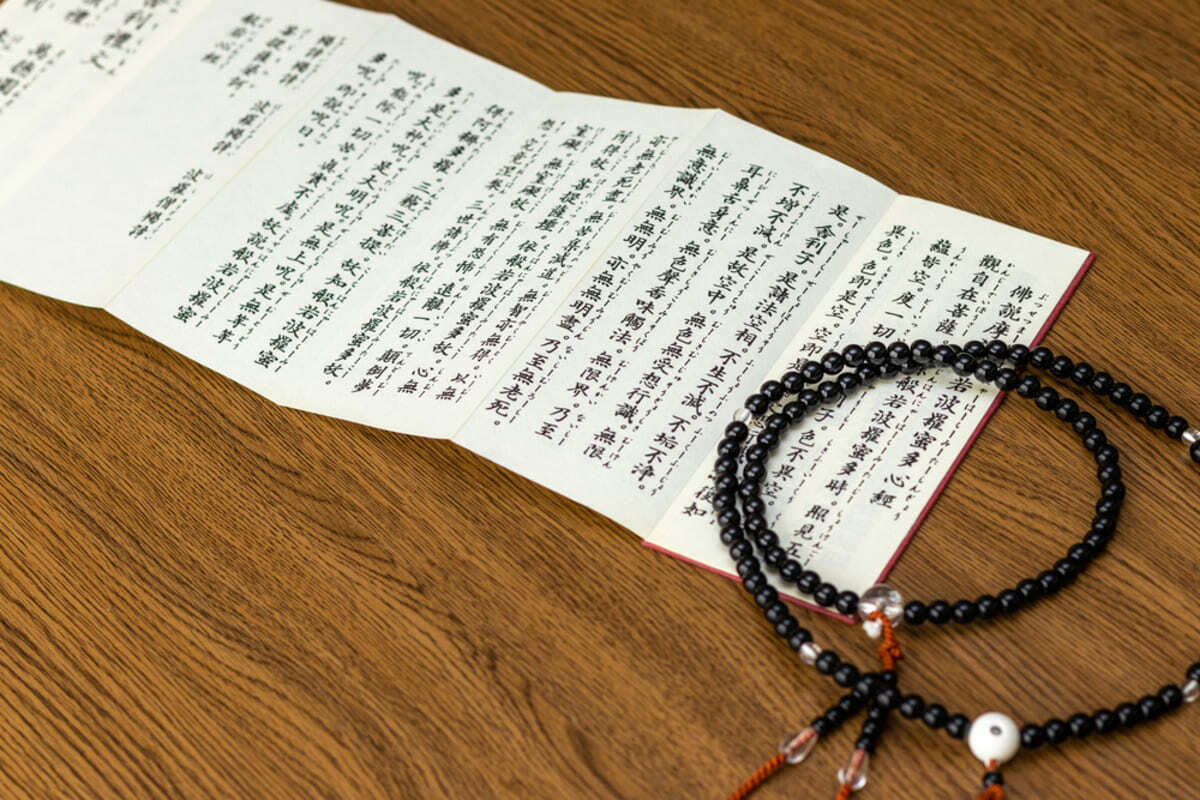

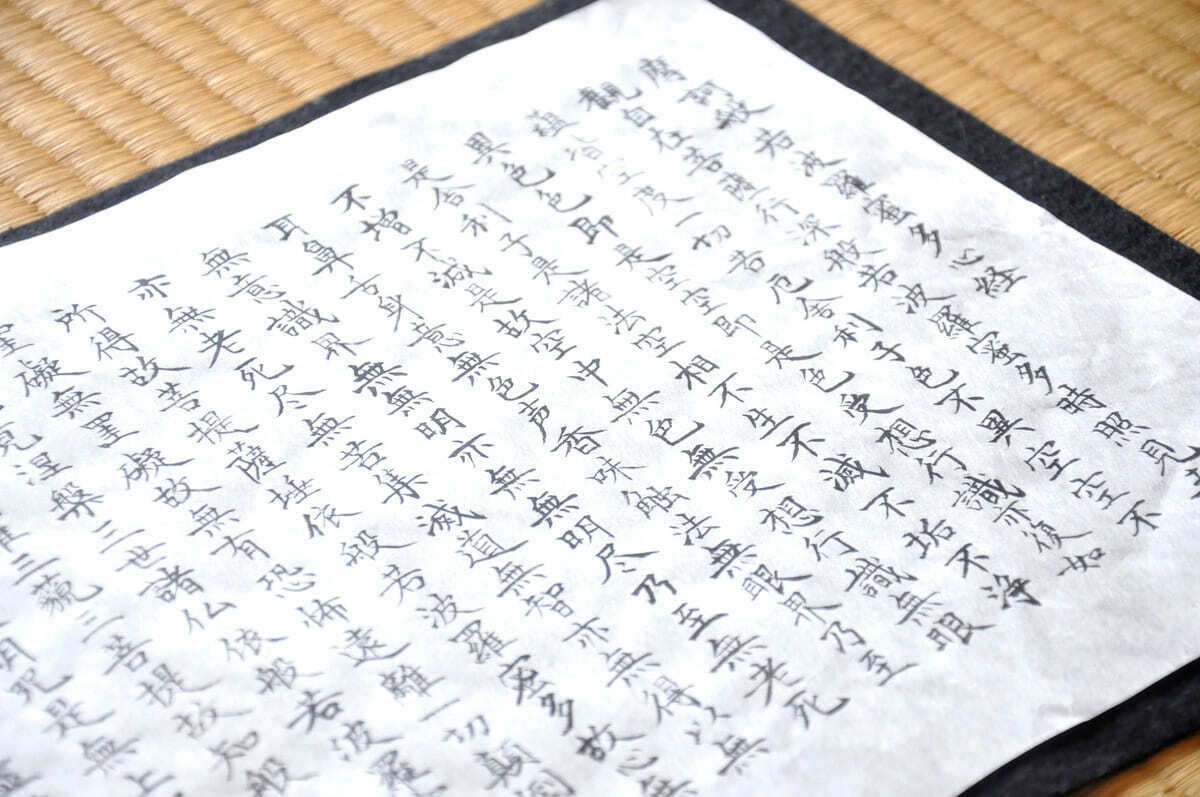

般若心経の全文

まず、般若心経の全文は以下の通りです。僧侶が般若心経の全文を読む際は、音の終わりを伸ばすように唱えます。

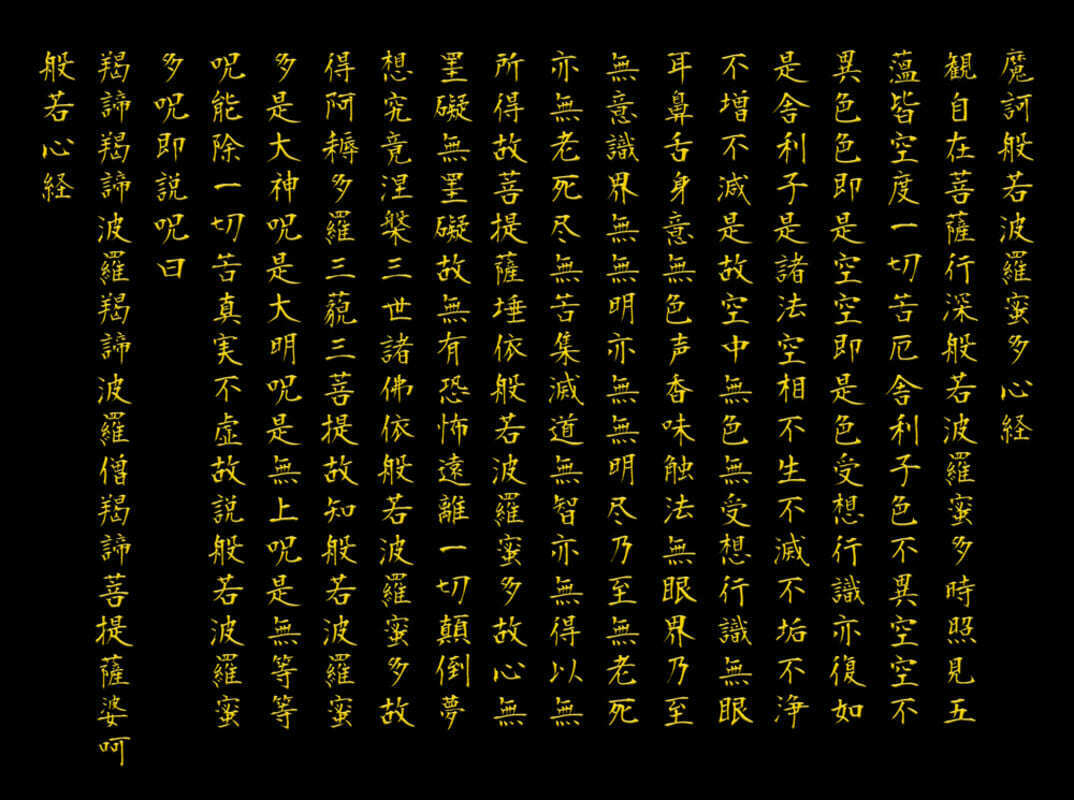

般若心経の全文

観自在菩薩 行深般若波羅蜜多時

照見五蘊皆空 度一切苦厄

舍利子 色不異空 空不異色

色即是空 空即是色

受想行識亦復如是 舍利子 是諸法空相

不生不滅 不垢不浄 不増不減

是故空中 無色無受想行識

無眼耳鼻舌身意 無色声香味触法

無眼界 乃至無意識界

無無明 亦無無明尽

乃至無老死 亦無老死尽

無苦集滅道 無智亦無得 以無所得故

菩提薩埵 依般若波羅蜜多故

心無罣礙 無罣礙故 無有恐怖

遠離一切顛倒夢想 究竟涅槃

三世諸仏 依般若波羅蜜多故

得阿耨多羅三藐三菩提

故知般若波羅蜜多

是大神呪 是大明呪

是無上呪 是無等等呪

能除一切苦 真実不虚

故説般若波羅蜜多呪

即説呪曰

羯諦 羯諦 波羅羯諦 波羅僧羯諦

菩提薩婆訶

般若心経

般若心経の現代語訳

続いて、般若心経の現代語訳です。般若心経は非常に奥が深い内容であるため、和訳の仕方や解釈によって変化します。こちらで紹介する日本語訳は、あくまで一例だとお考えください。

般若心経の現代語訳

音菩薩は、自分自身の存在について考える中で1つの結論に至りました。それは、私たち人間は色・受・想・行・識で形成される「五蘊」で成り立っている、というものです。「色」とは私たちの体を表しており、「受」は外部からの刺激を享受することを意味します。その刺激に対する考え方が「想」であり、「行」は私たちが何かを始めようとする意思を、「識」は物事を心に刻んで覚えておくことを表しています。しかし、これらの五蘊は実在しないものです。このことを、観音菩薩は「空」と呼びました。

この世にはさまざまな概念や価値観が溢れていますが、それも「空」であり実体はありません。私たちは、これまで創り上げてきたこれらの概念や価値観をリセットする必要があります。また、私たちが苦しみを感じるのは物事の本質を捉えられていないことが原因です。全ての事象を「空」として考え、全てが無であることに気づくことで、受け止め方が変わって苦しみから解放されます。

さらに、私たちが外から受ける刺激も全て「空」です。この考え方を受け入れることで、価値観や世界の見方が大きく変化します。この知恵を得るための真言は、「ギャーテー ギャーテー ハーラーギャーテー ハラソーギャーテー ボージーソワカー」です。

般若心経を唱える場面

般若心経は、大きく分けて葬儀・法要・僧侶の修行の三つの場面で読まれます。ここからは、般若心経を唱える場面ごとにその意味について解説します。

葬儀

故人の葬儀で般若心経が唱えられます。葬儀では、お釈迦様に故人に対する加護を祈祷し、冥福を祈るために般若心経が読まれます。納棺前やお通夜、火葬などの際に般若心経が読まれることが一般的です。宗派によっては、他のお経と般若心経を組み合わせて唱えることもあります。

法要

四十九日や一周忌、三回忌などの法要でも、般若心経が唱えられます。これらの法要で読まれる般若心経は、お通夜や葬儀での読経とは意味や役割が異なります。法要での般若心経には、お経を唱えることで徳を積み、その徳を故人へと回す「回向(えこう)」の意味合いがあります。

信者・僧侶の修行

信者や僧侶の修行においても、般若心経が読まれます。般若心経は、仏教の考え方が詰まっている重要なお経です。修行中に般若心経を唱えることで徳を積み、悟りの境地に至ると考えられています。

葬儀・法要での般若心経の役割

ここからは、葬儀や法要で唱える般若心経の役割や効果について解説していきます。

葬儀での般若心経の役割

葬儀での般若心経の役割は、「故人の安らかな眠りを祈る」「遺族の心を癒す」の二つが挙げられます。仏教の大切な教えが集約された般若心経を唱えることで、故人の魂が迷うことなく成仏し、安らかな世界へ至ることを願っています。お釈迦様に故人の加護を祈祷して成仏を願うのです。

また故人の魂が成仏し、安らぎの境地に向かうという視点を共有することで、遺族の心を癒す役割も担っています。葬儀で読まれるタイミングは宗派によって異なりますが、納棺前、お通夜、火葬時などのタイミングで読まれることが多いです。

法要での般若心境の役割

初七日法要や四十九日、四十九日法要などでも般若心経を唱えられます。法要で般若心経を唱えることの役割は、自分自身の徳を積むことです。仏教では「回向」という考え方があり、自身で積んだ徳は故人へ回し向けるという意味があります。故人へ徳を回し続けることで、故人の幸福を祈り、縁に感謝を続けるようになるのです。

また、般若心経を唱えることで、自身も悟りに近づいたり、死後に極楽浄土に行けるようになったりすると考えられています。

般若心経を唱える宗派・唱えない宗派

仏教には浄土宗や浄土真宗、天台宗などさまざまな宗派が存在しています。同じ仏教でも宗派によって般若心経の取り扱いが異なるため、どの宗派で般若心経が唱えられるのか、または般若心経を唱えない宗派はどれかを把握しておきましょう。

般若心経を唱える宗派

般若心経は、主に以下の五つの宗派で唱えられています。

天台宗・真言宗

般若心経を唱える宗派として、天台宗と真言宗が挙げられます。天台宗は比叡山延暦寺を総本山とし、「万人に対して平等に悟りを与えること」を教えています。また、真言宗は高野山を最大の総本山とする宗派です。この二つの宗派では、信者の修行において般若心経が使用されるのが一般的であり、葬儀や法要では唱えられません。

浄土宗

浄土宗は大きく分けて「西山派」と「鎮西派」の二つの宗派があります。浄土宗では、お経を読むことで平和な毎日を送り、極楽往生に生まれることができるというのが主な教えです。阿弥陀経や無量寿経などを唱えることが多いですが、食作法や祈願の際に般若心経を唱える場合もあります。

臨済宗・曹洞宗

臨済宗・曹洞宗も、般若心経を唱える宗派の一つです。どちらも禅宗であり、座禅を組むことで心身を整えて悟りを開けると説かれています。臨済宗と曹洞宗では、修行のみならず葬儀や法要でも般若心経を唱えます。

般若心経を唱えない宗派

以下の二つの宗派では、般若心経を唱えないとされています。

浄土真宗

浄土真宗には、大谷派と本願寺派の二つの宗派があります。大谷派では「南無阿弥陀仏」と唱えることで、亡くなった方が極楽浄土へ導かれると教えられています。阿弥陀仏の本願により往生することを頼るため、般若心経を唱えません。本願寺派でも、大谷派と同様の理由で、般若心経を唱えず、、浄土三部経を唱えるのが一般的です。

日蓮宗

日蓮宗も、般若心経を唱えない宗派の一つです。日蓮宗は釈迦が伝えたとされる法華経の教えを重視しています。繰り返し「南無妙法蓮華経」という題目を唱えることにより、即身成仏が可能になると教えられているため、般若心経は唱えません。

般若心経を唱える意味を知って、仏教の考え方と向き合いましょう

この記事のまとめ

- 般若心経とは、玄奘三蔵がまとめた「大般若波羅蜜多経」を集約したものであり、「空」の思想が重視されている

- 般若心経は、葬儀や法要、僧侶の修行などで唱えられる

- 葬儀・法要で唱えられる般若心経には、故人の安らかな眠りを祈るだけでなく、自身の徳を積むという意味もある

- 天台宗・真言宗、浄土宗、臨済宗・曹洞宗では般若心経を唱えるが、浄土真宗、日蓮宗では唱えない

般若心経は、仏教における重要な考え方が集約されたお経です。600巻に渡る「大般若波羅蜜多経」を短くまとめて作られたものであるため、非常に奥深く解釈が難しい内容となっています。

また、同じ仏教でも考え方が異なるため、宗派によっては般若心経を唱えないこともあります。本記事で紹介した般若心経の現代語訳や唱える意味を知って、仏教の考え方に向き合いましょう。

般若心経 写経用紙セット|Amazon.co.jp

般若心経 写経用紙セット|Amazon.co.jp

2006年に葬儀の仕事をスタート。「安定している業界だから」と飛び込んだが、働くうちに、お客さまの大切なセレモニーをサポートする仕事へのやりがいを強く感じるように。以来、年間100件以上の葬儀に携わる。長年の経験を活かし、「東京博善のお葬式」葬祭プランナーに着任。2023年2月代表取締役へ就任。