お車代を入れる封筒の書き方とは?金額の相場や渡すタイミングも解説

お車代を入れる封筒の正しい書き方を知っていますか?葬儀を行なう際、お坊さんにお布施のほかにお車代を渡す場合があります。初めて葬儀を取り仕切るときは、お車代を入れる封筒の書き方や金額相場が分からず戸惑うこともあるでしょう。本記事では葬儀におけるお車代のマナーを解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

葬儀の際に渡すお車代とは?

お車代はすべての葬儀で準備する必要はありません。お車代をお渡しする意味を知っていれば、お車代が必要な場合とそうでない場合の違いを把握できます。まずはなぜお車代を渡す必要があるのかを解説します。

お車代はお坊さんへ渡す交通費

お車代とは、お坊さんがお寺から葬儀会場まで移動するための交通費のことを指します。会場まで足を運んでくれたことへの感謝の気持ちを込めて、お布施とは別にお包みするお金です。

お車代は感謝の気持ちを示すためのお金であるため、具体的な金額は決まっていません。実際にかかった交通費や金額相場などを考慮しながら、金額を決めましょう。

お車代を必要としない場合

お坊さんが所属するお寺で葬儀を行なう場合は、お坊さんの交通費が発生しないためお車代を包む必要はありません。

そのほか、ご遺族が自ら送迎をする場合やタクシー代をご遺族が負担した場合も交通費が発生しないため、お車代の必要はありません。お坊さんが交通費をかけて会場まで来てくれた場合に限り、お車代を包みましょう。

お車代を包む封筒の書き方

お車代は、封筒に入れた状態でお坊さんにお渡しするのがマナーです。ここからは、お車代を包む封筒の書き方と適切な封筒の選び方を紹介します。

封筒の表面の書き方

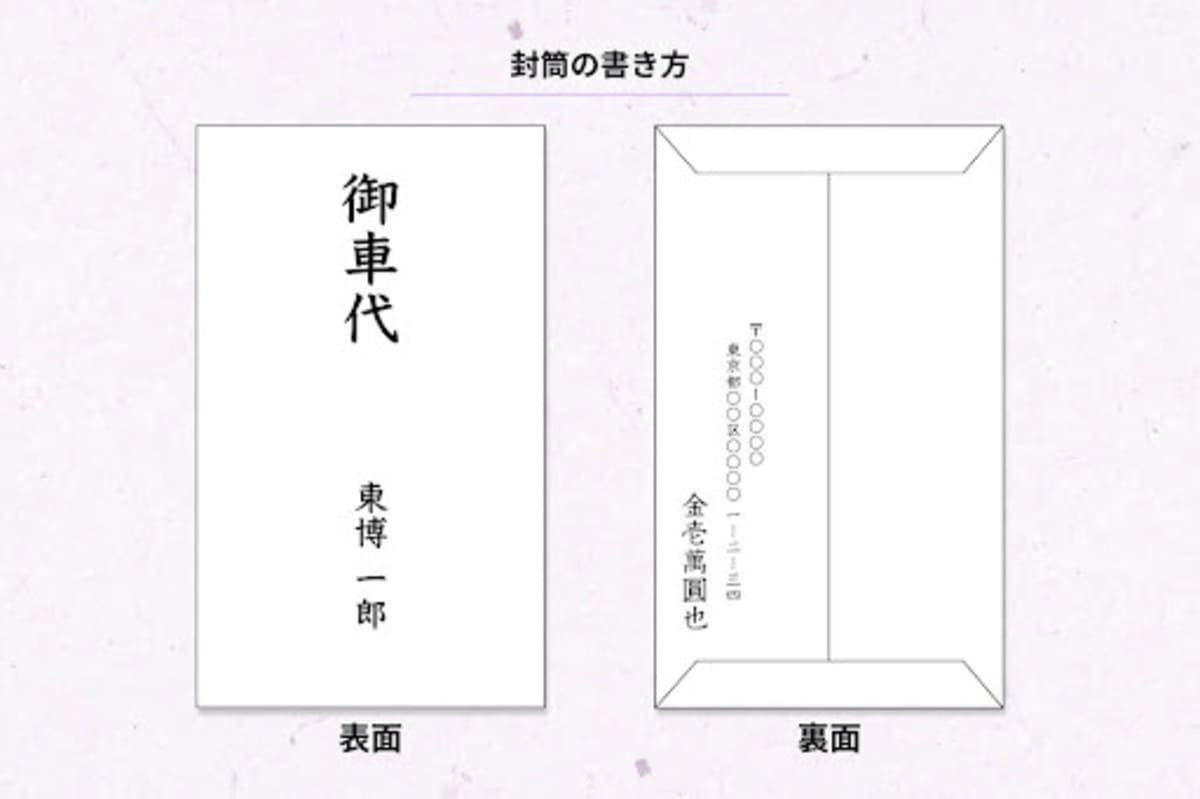

お車代を入れる封筒には、名目や金額が分かるように表書きと裏書きを記載します。表書きは表面に、「御車代」「御車料」と記入するのが一般的です。これらを記入する際には、封筒の真ん中より上の部分に収まるように記入します。

「御車代」「御車料」と記載した真下には、葬儀の喪主の氏名か「〇〇家」のように家名を記入します。名前の書き方は、「御車代」の文字よりも小さめに書くのがマナーです。表面を記入する際は、濃墨の筆ペンや毛筆を使用しましょう。

ただし、地域や宗派によっては氏名を書く必要がないと考えられている場合もあります。指名を書く必要があるか、あらかじめ親族に確認しておくとよいでしょう。

封筒の裏面の書き方

お車代の封筒の裏面には、喪主の住所と包んだ金額を記入します。書き方は、封筒の左下の部分に住所と金額を縦書きで記入する方法が一般的です。

ただし、地域によっては金額のみでよい場合と裏面の記入は必要ない場合があります。これは、お車代にはお返しが必要ないためです。

金額を記載する場合、「金壱萬圓」というように旧漢字で記入します。旧漢字で記入する理由は、あとから金額を改ざんされるのを防ぐためです。

|

数字 |

旧漢字 |

|---|---|

|

1 |

壱 |

|

2 |

弐 |

|

3 |

参 |

|

5 |

伍 |

|

10 |

拾 |

|

1000 |

仟 |

|

10000 |

萬 |

|

円 |

圓 |

お車代を包む封筒の選び方

お車代は、無地の白封筒に包むのがマナーです。封筒の上部に郵便番号の枠が印字されていないものを準備しましょう。白無地の封筒は、文房具店やスーパーなどで購入できます。

そのほか、水引が付いた封筒を使用する場合もあります。水引が付いた封筒を選ぶ際は、水引きの色が双銀か黒白であることを確認しましょう。

お車代を用意する際の注意点

お車代の封筒は香典の封筒と同じですが、書き方に違った点があることに注意が必要です。ここからは、お車代の封筒を書く際の注意点について解説します。

毛筆や筆ペンを使う

香典では薄墨を使用するのがマナーとされていますが、お車代の場合は濃墨を使って毛筆で書くのが正式です。毛筆に慣れていない場合は筆ペンでも問題ありません。

しかし、ボールペンやサインペンを使用するのはマナー違反となります。

新札や綺麗なお札を使う

香典は新札を使ってはいけないと言われていますが、お車代は、新札や綺麗なお札を使うのがマナーとされています。

これは、相手への敬意を示し、失礼のないようにするためです。しわや汚れのあるお札を使うと、準備不足や無礼な印象を与えてしまう可能性があるため、できるだけ状態の良いお札を用意しましょう。

名前を記載するかどうかは地域により異なる

葬儀におけるお車代の封筒に名前を記載するかどうかは、地域や宗派によって異なります。地域によっては、名前を何度も記載することを「不幸が重なる」と連想させるために、記載しない慣習があるのです。

不安な場合は事前に葬儀社や経験者に確認するのが安心です。基本的には、渡す相手や状況に応じて適切な判断をすることが大切です。

お坊さんに渡すお車代の相場

お車代の具体的な金額は決まっていませんが、相場は存在します。ここからはお車代の相場について解説します。

5千円~1万円が相場

葬儀でお坊さんに渡すお車代は、5千円~1万円が相場です。実際にかかった交通費のプラスアルファの金額を準備するのが一般的なマナーと言われています。たとえば、交通費が3千円かかったとしたら、5千円を包むのが望ましいでしょう。

お坊さんを遠方からお招きした場合、上記の相場よりも上乗せした金額を準備します。金額で迷ったときは、お世話になった葬儀会社などに尋ねてみるとよいでしょう。

キリのよい金額を包む

お車代は、5千円や1万円などキリのよい金額を準備するのがマナーです。小銭の発生するような金額は望ましくありません。実際にかかった交通費よりも多くなるようにしつつ、キリのよい金額でお渡しするようにしましょう。

地域の慣習によって相場は異なる

お車代の費用相場は、地域の慣習によっても異なります。一般的には5千円~1万円ですが、地域によってはそれ以下、もしくは以上の金額を包む場合もあります。はじめて喪主になった際には、同じ地域に住んでいる親族にお車代の相場を確認しておくと安心でしょう。

葬儀におけるお車代の渡し方

ここからは、お車代の渡し方について解説します。

お車代を渡すタイミング

お車代を渡すタイミングは、葬儀を終えた後が一般的です。お坊さんにお礼を伝える際、お布施と一緒にお渡ししましょう。状況によっては葬儀前に渡す場合もあります。

お車代は、いつ渡さなければいけないというルールはありませんが、お坊さんが慌ただしくしているタイミングは避けましょう。

お車代を渡すときのマナー

お車代の渡し方で注意したいのが、お坊さんに直接手渡ししないことです。これはお布施も同様ですが、お坊さんにお金を手渡しするのはマナー違反になります。お布施やお車代を渡す際は、切手盆と呼ばれる黒塗りの小さなお盆に乗せた状態で渡すようにしましょう。切手盆を準備できない場合、袱紗の上に乗せる渡し方でも問題ありません。

お車代をお渡しするときは、封筒の表書きがお坊さん側から読める状態で渡しましょう。お渡しする際には、葬儀に来ていただいたことへの感謝の言葉を伝えながらお渡しするとよいです。

お車代に関するよくある疑問

最後に、お車代に関するよくある質問について解説します。封筒へ入れるときの注意点や当日の渡し方などを細かく知りたい方は、目を通しておきましょう。

お車代とお布施の封筒は分ける?

お車代とお布施は、封筒を分けてお渡しするのがマナーです。お布施は読経してくれたことへのお礼で、お車代は会場まで足を運んでくれたことへのお礼ですので、両者では渡す意味合いが異なります。

何のためにお渡しするお金なのか明確にするためにも、用途に応じて封筒を分けるのが望ましいです。なお、御膳料をお渡しする場合も封筒を分けるのがマナーです。

参列者にもお車代を渡す必要はある?

地域の慣習によって考え方は異なりますが、一般的に参列者にお車代はお渡ししません。

葬儀は故人に縁のある方が自らの意思で参列するものですので、遠方からの参列であっても交通費は自己負担するのが一般的です。宿泊を伴う場合も、宿泊代は参列者が費用負担をすることが多いです。

お通夜と葬儀で2日お呼びする場合、お車代はまとめてもよい?

お通夜と葬儀など2日に渡ってお坊さんをお呼びした際、2日分のお車代が必要になります。お車代は2日分をまとめて封筒に入れる方法で問題なく、お渡しする際に2日分のお車代であることを伝えると親切です。

ただし、お通夜と葬儀で別々のお坊さんに来ていただく場合は注意が必要です。お通夜と葬儀で別のお坊さんが来ると分かった場合は、1日ごとにお車代を渡しましょう。

お車代の封筒の書き方や相場を把握して当日に備えましょう

この記事のまとめ

- お車代とは、お坊さんがお寺から会場まで移動する交通費としてお渡しするお金

- お寺で葬儀を行なう場合や遺族が送迎をする場合は、お車代を準備する必要はない

- 封筒の書き方は、表面に「御車代」と氏名、裏面に住所と金額を記入するのが一般的

- お車代は、毛筆や筆ペンで書くこと

- お車代に名前が必要かどうかは地域によるので、事前の確認が必要

- お車代を包む封筒は無地の白封筒が望ましい

- お車代は5千円~1万円が相場で、キリのよい金額を包む

- お車代は葬儀終了後に、切手盆に乗せた状態で渡す

お坊さんにお渡しするお車代は、お布施とは別に用意する必要があります。これから葬儀を予定している方は、白無地の封筒を準備して正しい書き方で記入しましょう。

当日の渡し方で注意したいのが、手渡しをしないことです。お布施やお車代は、切手盆や袱紗などを介してお坊さんにお渡しするようにしましょう。お車代の封筒の書き方や渡す方法は地域によって異なるため、お住まいの地域での方法を確認した上で準備を進めると安心です。

2006年に葬儀の仕事をスタート。「安定している業界だから」と飛び込んだが、働くうちに、お客さまの大切なセレモニーをサポートする仕事へのやりがいを強く感じるように。以来、年間100件以上の葬儀に携わる。長年の経験を活かし、「東京博善のお葬式」葬祭プランナーに着任。2023年2月代表取締役へ就任。