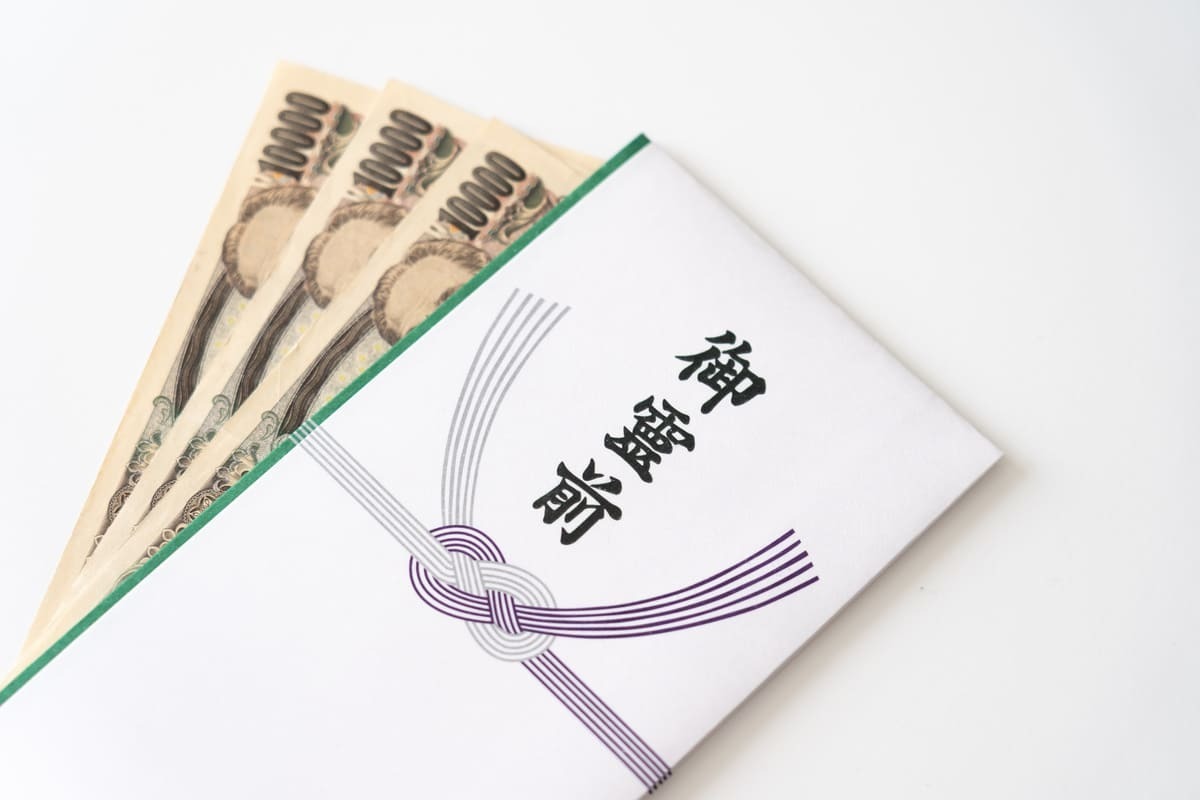

香典の相場はいくら?故人との関係性・年齢・法要の種類で異なる目安を解説

香典を初めて準備する場合、どのくらいの金額を包むべきか分からず、迷ってしまうこともあるでしょう。本記事では、香典の金額の相場を、故人との関係性やご自身の年代、法要の種類に分けて解説します。香典に関する基本的なマナーも紹介しているため、参考にしてください。

故人との関係性と年齢別の香典の金額相場

香典は、故人との関係性、あなたの年齢、法要の種類によって包むべき金額が異なります。そこでまずは、関係性と年齢の二つを軸に香典の相場について解説します。

| <香典の金額相場一覧表> | ||||

|---|---|---|---|---|

|

故人との関係 |

20代の相場 |

30代の相場 |

40代の相場 |

備考 |

|

両親 |

3万円〜10万円 |

5万円〜10万円 |

10万円以上 |

以下は包まない ・自分が葬儀費用を負担する場合 ・喪主を務める場合 ・両親の扶養に入っている場合

|

|

兄弟・姉妹 |

3万円〜5万円 |

5万円以上 |

5万円以上 |

ほかの兄弟がいる場合は金額を揃える |

|

祖父母 |

1万円 |

1万円〜3万円 |

3万円〜5万円 |

以下は包まない ・両親に扶養されている ・学生である

|

|

配偶者の両親 |

3万円〜10万円 |

5万円〜10万円 |

10万円以上 |

自分の両親が亡くなった場合と同様に香典を包まないことも多い |

|

配偶者の祖父母 |

1万円 |

1万円〜3万円 |

3万円〜5万円 |

配偶者以外の孫がいる場合は、金額を揃える |

|

配偶者の兄弟・姉妹 |

3万円〜5万円 |

5万円以上 |

5万円以上 |

配偶者以外の兄弟がいる場合は、金額を揃える |

|

叔父・叔母 |

1万円 |

1万円〜3万円 ※30代~40代 |

3万円〜5万円 ※50代以上 |

故人との関係性を考慮する |

|

遠い親戚 |

5千円〜1万円 |

5千円〜1万円 |

5千円〜1万円 |

故人との関係性を考慮する |

|

友人・知人 |

5千円 |

5千円 |

1万円 |

故人との関係性を考慮し、1万円以上でもよい |

|

職場の上司 |

5千円〜1万円 |

5千円〜1万円 |

5千円〜1万円 |

同僚と連名で香典を出す場合もある |

|

職場の同期 |

3千円〜1万円 |

3千円〜1万円 |

1万円 |

故人との関係性 を考慮する |

|

職場の部下 |

3千円〜5千円 |

3千円〜1万円 |

5千円〜1万円 |

|

両親

自分の両親のお通夜や葬儀で包む香典の相場は、3万円〜10万円です。20代は3万円〜10万円、30〜40代は5万円〜10万円、50代以上は10万円以上が目安です。ただし、両親の葬儀では、自分が葬儀費用を負担する場合や喪主を務める場合は香典は包みません。また、両親の扶養に入っている場合も香典を包まないため注意しましょう。

親の葬儀の香典はどうする?関係性で変わる金額相場と、喪主をする場合の注意点を解説

兄弟・姉妹

自分の兄弟や姉妹のお通夜や葬儀の香典は、20代が3万円〜5万円、30代以上は5万円以上が相場です。他の兄弟がいる場合は、金額を揃えるのが好ましいとされているため、事前に相談しておくとよいでしょう。

祖父母

祖父母のお通夜や葬儀では、あなたが社会人の場合は香典を用意しましょう。20代は1万円、30代は1万円~3万円、40代以上は3万円〜5万円を目安に香典を出します。両親に扶養されている場合や学生の場合は、祖父母への香典は包まないことが多いです。

祖母の葬儀で包む香典はいくら?孫も香典は必要なのか、関係性によっての金額を徹底解説

配偶者の両親

配偶者の両親の葬儀では、自分の両親が亡くなった場合と同様に香典を包まないことが多いです。もし包むのであれば、自分の両親に包む額と同額を包みましょう。

配偶者の祖父母

配偶者の祖父母の香典には、自分の祖父母の香典と同じく1万円〜5万円を目安に準備してください。配偶者以外にも孫にあたる人物がいる場合は、金額を揃えた方がよいでしょう。

配偶者の兄弟・姉妹

配偶者の兄弟が亡くなった場合は、実の兄弟と同じく20代なら3万円〜5万円、30代以上は5万円以上を目安に香典を出します。配偶者以外にも兄弟がいる場合は、事前に連絡を取って香典の金額を揃えておくことをおすすめします。

叔父・叔母

叔父や叔母が亡くなった場合は、20代は1万円、30代~40代は1万円〜3万円、50代以上は3万円以上を目安にするとよいでしょう。ただし、故人とさほど交流がなく関係性が浅かった場合は、年齢を問わず1千円を包むこともあります。相手との関係性を考慮しながら、香典の金額を決めることをおすすめします。

遠い親戚

遠い親戚が亡くなった場合は、年齢よりも故人との関係性を重視するのが一般的です。故人との交流がなかった場合は、5千円が相場です。故人と親しくしており関係性が深かったのであれば、1万円を包むとよいでしょう。

友人・知人

友人・知人が亡くなった場合も、年齢によって相場が異なります。20〜30代は5千円、40代以上は1万円を目安に包みましょう。故人との関係が深かった場合は、1万円以上を包んでもマナー違反ではありません。

職場の同僚

職場の同僚への香典相場は、あなたと相手の関係性や故人の立場によって金額が異なります。

上司

職場の上司が亡くなった場合は、個人で香典を出すよりも他の同僚と連名で香典を出すケースが多いです。連名のときは香典を出す人数で金額が変動するため、周囲の同僚と相談しながら包む金額を決めましょう。

ただし、お世話になっていた直属の上司が亡くなった場合は、個人で香典を包むこともあります。個人で香典を出す場合は、立場や年齢を問わず5千円〜1万円を目安に包みましょう。

同期

同期が亡くなった場合、贈る香典の相場は3千円〜1万円とされています。20〜30代は3千円〜1万円、40代以上は1万円を目安に包むとよいでしょう。

また、若い世代では上司や年長者に配慮し、香典を少なくして包むことが多いです。ただし、亡くなった同期と親しい場合や関係性が深かった場合は、多めに香典を包むこともあります。

部下

部下が亡くなった場合の香典の相場は、3千円〜1万円とされています。直属の部下が亡くなった場合、連名ではなく個人で香典を出すため、しっかりと相場を押さえておくことが必要です。20代なら3千円〜5千円、30代は3千円〜1万円、40代以上は5千円〜1万円が相場となります。

会社関係者への香典について詳しく知りたい方は、こちらもご一読ください。

会社関係者へ送る香典まとめ|適切な金額・相場や書き方、マナーなどを解説

法事・法要別の香典の金額相場

香典の相場は、故人との関係性やあなたの年代だけでなく、法事・法要の種類によっても異なります。ここからは、それぞれの香典の金額相場について詳しく解説していきます。

お通夜・葬儀

お通夜や葬儀は、故人の冥福を祈って死を弔うための儀式です。お通夜や葬儀の香典は、故人との関係性によって変動します。また、お通夜・葬儀の両方で香典を渡すのはマナー違反のため、両方に参列する場合はどちらかで渡しましょう。

| お通夜・葬儀の香典相場 | |||

|---|---|---|---|

| 自分や配偶者の両親 | 3万円〜10万円 | ||

| 自分や配偶者の兄弟・姉妹 | 3万円〜5万円 | ||

| 自分や配偶者の祖父母 | 1万円〜5万円 | ||

| 叔父・叔母 | 1万円〜3万円 | ||

| 遠い親戚 | 5千円〜1万円 | ||

| 同僚 | 3千円〜1万円 | ||

| 友人 | 5千円〜1万円 | ||

忌日法要

忌日法要とは、故人が亡くなった日から7日ごとに執り行われる仏教の法要を指します。亡くなってから7日目に行われる初七日法要から、49日目に行われる四十九日法要まで計7回あり、無事に故人が成仏するよう祈ります。ただし、現代では忌日法要を7回全て行うことは少なくなり、初七日法要と四十九日法要のみを行うことが増えています。

忌日法要の香典相場は、故人との関係性によって変動します。また、初七日法要の香典よりも四十九日法要の香典を多く包むのが一般的です。もし、初七日法要と四十九日法要以外の忌日法要も行われる場合は、全体的に相場が少し低めになります。

| 忌日法要の香典相場 | |||

|---|---|---|---|

| 自分や配偶者の両親 | 1万円〜5万円 | ||

| 自分や配偶者の兄弟・姉妹 | 1万円〜5万円 | ||

| 自分や配偶者の祖父母 | 1万円〜3万円 | ||

| 叔父・叔母 | 5千円〜3万円 | ||

| 遠い親戚 | 3千円〜1万円 | ||

| 同僚 | 3千円〜1万円 | ||

| 友人 | 3千円〜1万円 | ||

一周忌・三回忌

一周忌は故人が亡くなって1年後に、三回忌は2年後に行われる法要です。これらの年忌法要は、葬儀や忌日法要に比べると規模が小さいため、香典の金額相場も少なめになります。

| 一回忌・三回忌の香典相場 | |||

|---|---|---|---|

| 自分や配偶者の両親 | 1万円〜5万円 | ||

| 自分や配偶者の兄弟・姉妹 | 1万円〜5万円 | ||

| 自分や配偶者の祖父母 | 5千円〜3万円 | ||

| 叔父・叔母 | 5千円〜3万円 | ||

| 遠い親戚 | 3千円〜1万円 | ||

| 同僚 | 3千円〜1万円 | ||

| 友人 | 3千円〜1万円 | ||

七回忌以降

七回忌以降の年忌法要は、親族のみで執り行われることが多く、香典の相場もさらに少なめになります。他の親族や兄弟と、前もって香典金額を揃えておくことも珍しくありません。香典以外にも、故人が好きだったものを供え、近しい人同士で食事をしたり会話をしたりする場でもあります。

| 七回忌以降の香典相場 | |||

|---|---|---|---|

| 自分や配偶者の両親 | 1万円〜3万円 | ||

| 自分や配偶者の兄弟・姉妹 | 1万円〜3万円 | ||

| 自分や配偶者の祖父母 | 5千円〜1万円 | ||

| 叔父・叔母 | 5千円〜1万円 | ||

香典の基本的なマナー

ここまで香典の金額相場について解説してきましたが、すでに金額の目安がついていることでしょう。その次の段階として、香典を用意する、包む、渡すという工程があり、それぞれでマナーがあります。香典に関する基本的なマナーも、併せて確認しておきましょう。

香典は多く包みすぎない

香典を包む際のマナーとして、金額を多く包みすぎないことが大切です。香典はご遺族を経済的に支援するためのものとして、意図的に金額を多めに包む人もいます。しかし、相場よりかなり多めに香典を包むと、ご遺族に気を遣わせてしまうことになります。前述の相場をもとに、少なくならないようにすることはもちろん、多くなりすぎないようにも注意しながら、香典の金額を考えてみてください。

偶数の数字は避ける

香典に包む金額やお札の枚数は、偶数にならないよう注意してください。偶数は割り切れる数字のため、「故人とこの世のつながりが絶たれる」「亡くなった人との縁が切れる」と思われてしまいます。そのため、香典に包む金額は必ず奇数にするよう配慮が必要です。

新札は使わない

香典に新札(ピン札)を包むのもマナー違反です。これは、新札を包むと「あらかじめ不幸を予想して、お札を準備していた」と思われてしまうためです。香典には折り目のついた古札を包むようにしましょう。

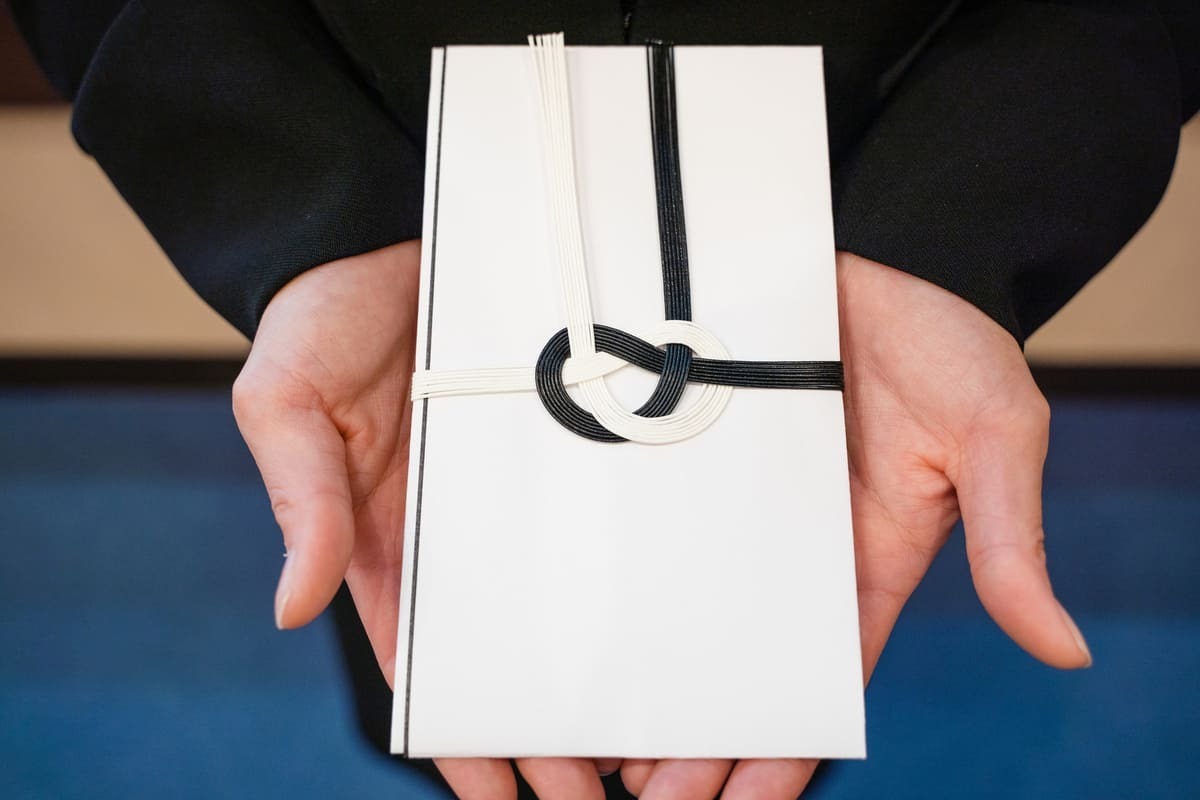

香典の包み方

香典のお札を不祝儀袋に入れる際やその包み方にも、いくつか守るべきマナーがあります。包み方を間違えてしまうとご遺族に対して失礼にあたるため、注意してください。

弔事の方法で包む

香典は、弔事の方法で包むのがマナーです。まず、お札を入れた中袋の表側を上包みの表側に重ねて置きます。次に、上包みの下部分を折り曲げて、上部分の折り返しに重ねてください。

結婚式などの慶事とは上包みの折り方が異なるため、間違えないようしっかりと確認しておきましょう。

お札は裏向きで揃えて入れる

香典の不祝儀袋にお札を入れる際は、紙幣の肖像画を裏向きにするのがマナーです。裏向きでお札を入れるのは、故人を失った悲しみを表しているとされています。このとき、紙幣の肖像画が不祝儀袋の下側になるように入れるのも覚えておきましょう。複数枚のお札を不祝儀袋に入れる際は、遺族が金額を確認しやすいように紙幣の向きを揃えることも忘れないでください。

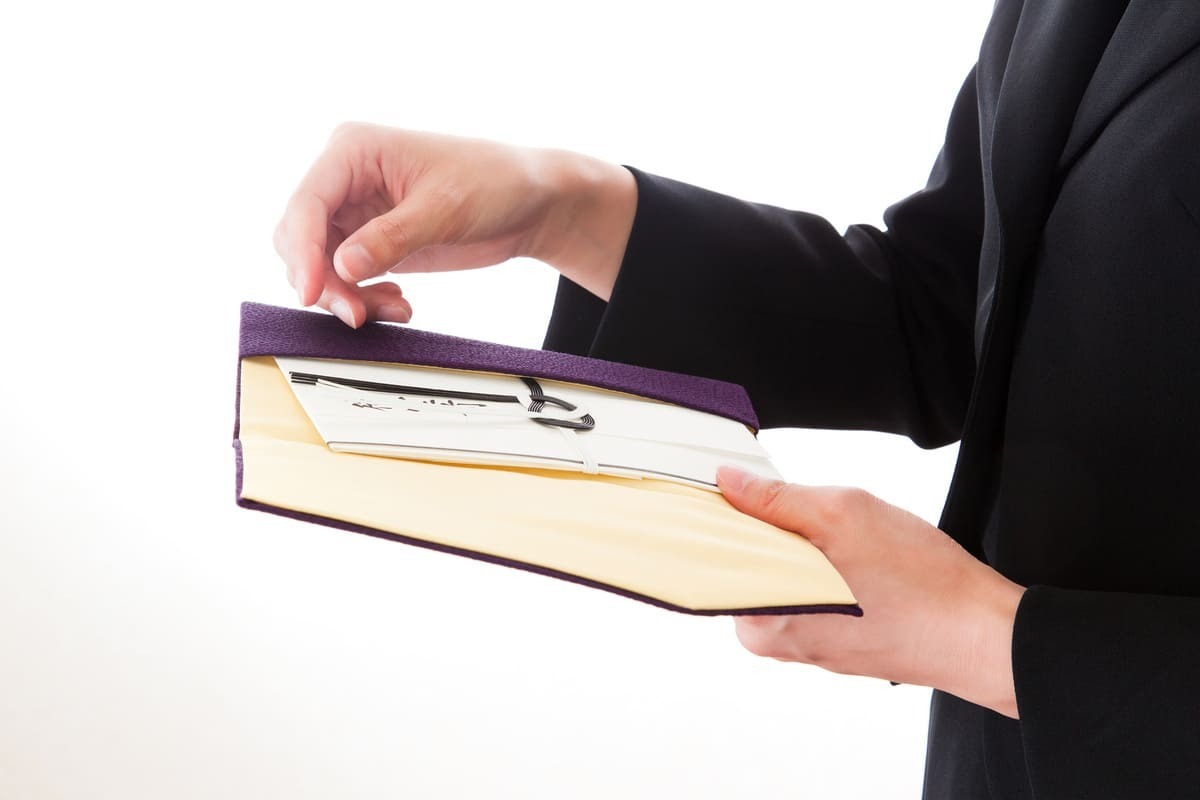

袱紗に入れて持参し、両手で渡す

不祝儀袋をそのまま持参するのはマナー違反のため、必ず袱紗(ふくさ)に包んで持っていくようにしましょう。不祝儀袋が折れ曲がったり、汚れたりしないように注意しながら、丁寧に袱紗に包みます。弔事では明るい色の袱紗ではなく、必ず紺色や灰色、紫などの寒色系の袱紗で持参してください。

また、香典を片手で渡すのは失礼になるため、必ず不祝儀袋に両手を添えて渡すようにしましょう。袱紗から香典を出し、不祝儀袋の文字が相手に読めるように向きを変えてから、香典を渡してください。

香典の書き方

香典の表書きや名前の書き方にもマナーがあり、間違えてしまうとご遺族に対して失礼にあたります。

薄墨で書く

香典袋に表書きや名前を書く際は、薄墨の毛筆や筆ペンを使うのがマナーです。薄墨には「故人を失った悲しみで涙が流れ、墨が薄くなってしまった」という意味があります。濃い墨やボールペン、万年筆などを使って書くのはマナー違反になるため、注意が必要です。ただし、中袋に書く住所や名前には、薄墨ではなく万年筆やボールペンなどを使っても構いません。

薄墨の筆ペン|Amazon.co.jp

薄墨の筆ペン|Amazon.co.jp

表書き

表書きとは、不祝儀袋の表面に書く文字のことです。宗教・宗派によって表書きは異なるため注意しましょう。宗教が不明な場合は、「御香料」と書きます。

| 表書きの書き方 | |||

|---|---|---|---|

| 仏式 | 御霊前、御香典、御仏前(浄土真宗のみ) 四十九日法要以降は、御仏前 |

||

| 神式 | 御榊料・御神前・御玉串料・御神饌料 | ||

| キリスト教式(カトリック) | 御霊前・御花料・御ミサ料 | ||

| キリスト教式(プロテスタント) | 御花料・忌慰料 | ||

名前

不祝儀袋の水引の下には、自分の名前を書きます。ひとりで香典を出す場合は、フルネームで自分の名前を記載してください。夫婦で香典を出す場合は、右側に夫のフルネームを書き、左隣に妻の下の名前のみを書くようにします。

連名で香典を出す場合は、3人までは全員の名前を外袋に記載します。右から年齢や役職が上の人の名前を書くか、五十音順に書くのが一般的です。4人以上の連名で香典を渡す場合は全員の名前を書かず、代表者のみ名前を外袋に記入します。

香典を追加で持っていくのは避ける

一度香典を渡した後に追加で香典を持っていくことは、不幸が続くことを連想させてしまうためマナー違反になります。お通夜と葬儀の両方で香典を渡すのも同様にマナー違反になるため、注意してください。

香典を辞退されている場合はどうするか?

葬儀の形式や故人の遺言によって、ご遺族から香典を辞退される場合もあります。ここでは、ご遺族から香典を辞退されている場合の対応について解説します。

香典辞退の意思を尊重する

ご遺族が香典辞退の意思を示している場合は、その意思を尊重することが大切です。ご遺族の意思を無視して香典を渡すことは、失礼な印象を与え、迷惑にもなってしまいます。

また、無理に香典を渡してしまうことで、ご遺族側は香典返しを用意しなくてはならなくなります。ご遺族側の負担にもつながるため、香典辞退の意思を示されている場合は、無理に香典を渡すのは避けましょう。

お供え物や供花を送り弔意を示す

香典を辞退されている場合は、お供え物や供花を送ることで弔意を示すことも可能です。

お供え物にはロウソクや線香、お菓子などが挙げられます。供花を送る場合には、菊や百合、カーネーション、故人が好きだった花などを用意します。お供え物や供花を送る場合は、故人との関係を考慮したり、ご遺族の負担にならないようにすることが大切です。

香典、お供え物、供花のすべてを辞退しているのであれば「なにも送らない」

香典に加えてお供え物や供花も辞退している場合もあります。そうした場合は、ご遺族の意思を尊重して「なにも送らない」ことが大切です。香典やお供え物、供花を送ることで弔意を形として示せますが、必ずなにか送らないといけないというわけではありません。参列し、焼香をあげるだけでも十分と考えるご遺族も多くいます。

香典に関するマナーや金額相場を押さえておきましょう

この記事のまとめ

- 香典の金額相場は、故人との関係性や年齢によって異なる

- 香典の相場は法要の回数を経るごとに低くなっていくのが一般的

- 香典は多く包みすぎず、相場を守るのがマナー

- 香典は弔事の方法で包み、お札は裏向きで揃えて入れる

- 香典は薄墨の筆や筆ペンを使って書くのがマナー

- 表書きは宗教や宗派によって書き方が異なる

- 偶数の金額や枚数を包むことは避ける

- 新札は使わず、ある程度綺麗な古札を使用する

- 香典を追加で持っていくのはマナー違反

- 香典辞退の意思を示している場合は、その意思を尊重することが大切

- 香典を辞退されている場合は、お供え物や供花を送ることで弔意弔慰を示すことも可能

香典の金額の相場は、あなたの年齢や亡くなった人との関係性、法要の種類によって異なります。香典が少なすぎるのはもちろん、多く包むのもマナー違反になるため、しっかりと相場を意識することが大切です。相場以外にも、香典の書き方や包み方などさまざまなマナーがあるため、今回紹介したことを参考にしながら、故人を偲びましょう。

2006年に葬儀の仕事をスタート。「安定している業界だから」と飛び込んだが、働くうちに、お客さまの大切なセレモニーをサポートする仕事へのやりがいを強く感じるように。以来、年間100件以上の葬儀に携わる。長年の経験を活かし、「東京博善のお葬式」葬祭プランナーに着任。2023年2月代表取締役へ就任。