俗名の意味とは?戒名との違いや葬儀との関係、位牌の表記についても解説

仏式の葬儀や法要において、「俗名」という言葉を耳にしたことがある人は多いのではないでしょうか。戒名や法名などさまざまな名前があるため、使い分けに困ることもあるでしょう。本記事では、俗名の意味について、戒名や法名との違いなどとともに解説します。

俗名の意味とは?

俗名(ぞくみょう)とは、故人が生前に使っていた名前のことであり、戸籍上に記載されている本名を指します。仏教では仏門に入って仏弟子となった際に戒名や法名をいただくため、「仏門に入る前に使っていた名前」というのが本来の意味です。

しかし、近年は戒名や法名を死後に授かることが一般的であるため、俗名は「生前の名前」という意味で使われることが多くなっています。なお、俗名という言葉は仏教上のものであり、お墓や位牌などへ故人の名前を記載する際に使われるため、日常で使われることはほとんどありません。

俗名と戒名・法名の違い

仏式の供養において故人の名前を表す言葉には、俗名以外にも戒名や法名などがあるため、使い分けが分からない人も多いでしょう。ここからは、俗名と戒名、法名の違いについて解説します。それぞれの意味を理解して、正しく使えるようにしましょう。

「戒名」は受戒した際に授かる名前

俗名が仏門に入る前の名前であるのに対して、戒名(かいみょう)は仏門に入る儀式である「受戒」を終えた際に授かる名前です。つまり仏様の弟子になった証といえますが、本来は出家して厳しい修行を経てから授かるものでした。

しかし、現代では出家しなくても菩提寺の住職から授かることができるため、「死後に与えられる名前」という意味で使われる場合が多くなりました。仏教では、戒名を授かることで、故人が迷うことなく極楽浄土へ辿り着けるとされています。

また、俗名と戒名では名前の構成が異なります。俗名は一般的に、故人が生前に使用していた苗字と名前を指します。

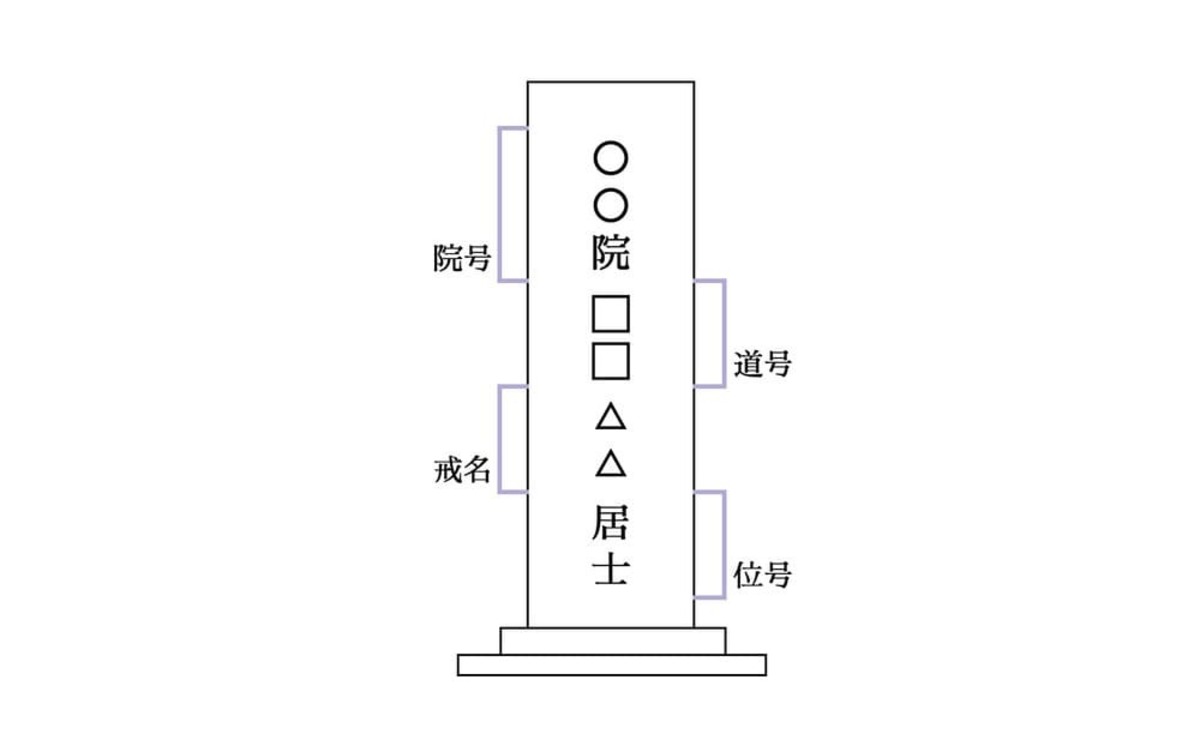

一方、戒名は通常、以下の四つの要素で構成されています。

戒名の要素

- 院号(いんごう): 故人の称号を表す

- 道号(どうごう): 故人の功績や人格などを表す

- 戒名(かいみょう): 仏弟子としての名前を表す

- 位号(いごう): 故人の性別、年齢、信仰心などによって決まる

道号の下に位置する戒名は、本名にちなんだ漢字が使われることもあります。

「法名」は浄土真宗における出家時の名前

一方、法名(ほうみょう)とは、仏教の宗派のうち浄土真宗において、仏様の弟子となった人に授けられる名前を指す言葉です。浄土真宗には、仏門に入ってその宗派の戒律を受け入れる「受戒」の儀式がありません。そのため浄土真宗では戒名を使わず、仏弟子になることを誓った証として、浄土真宗の本山から法名が与えられます。

現代では戒名と同じ意味で使われることが多いですが、厳密には授かるタイミングに違いがあります。戒名は故人の死後に与えられるのに対し、法名は故人が生前に自ら仏弟子になるという誓いを立てた際に与えられるのが本来の形です。

また、言葉の使われ方も俗名や戒名とは異なります。俗名や戒名はお墓だけでなく位牌にも使われますが、法名は一般的に位牌には使われません。浄土真宗では「往生即成仏」と呼ばれる、「亡くなった人は阿弥陀如来によってすぐに成仏でき、極楽往生へ導かれる」という考え方があります。

そのため、故人の魂は現世に留まらず、成仏を待つ間の依り代となる位牌も必要ないとされています。法名は一般的に、位牌の代わりとなる法名軸(ほうみょうじく)へ故人の情報を記す際に用いられます。

俗名と葬儀の関係

一般的な仏式の葬儀では「俗名のままでは仏様の世界へ行けない」という考え方があるため、戒名が授けられます。

しかし故人の生前の意思や信仰によっては、俗名が使われる場合もあります。ここからは、葬儀と俗名の関係について、実際に使われるシーンや注意点なども踏まえて解説します。

無宗教・仏式以外での葬儀では俗名を使うことがある

故人が生前に無宗教であった場合や、仏教以外の宗教を信仰していた場合には、葬儀において俗名を使うことが一般的です。そもそも戒名や俗名といった考え方は仏教ならではのものであり、ほかの宗教には関係ありません。

無宗教であれば、特定の宗教の考え方にとらわれず、故人の意思に基づいた自由な形式で葬儀を行うことができます。そのため、慣れ親しんだ名前で葬儀をしたい場合は俗名を使っても問題ありません。もちろん、ご先祖の菩提寺がある場合や希望する葬儀のスタイルによっては、葬儀を依頼するお寺から戒名を授かることもできます。

近年は仏式の葬儀でも俗名を使う人もいる

近年は、「生前の名前に愛着がある」といった理由で、仏式の葬儀で俗名を使う人も少なくありません。また、お寺から戒名を授かる際には戒名料としてお布施を渡すのが一般的ですが、戒名の階級によっては金額も大きくなります。そのため、葬儀に必要な費用を削減するために、あえて戒名を授からない人もいます。

俗名による葬儀は一般的に僧侶を呼ばない形式であり、家族のみで行ったりお別れ会のようなスタイルで行ったりすることが多い傾向にあります。

俗名での葬儀・埋葬ではトラブルにつながる可能性もある

俗名での葬儀・埋葬自体は可能ですが、状況によってはトラブルにつながる可能性もある点に注意しましょう。特に菩提寺がある場合は、住職から戒名を授かるとともに、その宗派のスタイルで葬儀が行われるのが一般的です。

お寺では各宗派の伝統的な儀式を重んじているため、俗名を使いたいと希望した場合には葬儀や埋葬を断られる可能性があります。埋葬を断られた場合、あらためて埋葬先を探さなくてはいけません。また、宗教的な儀式やしきたりに拘りを持つ親族がいる場合も、勝手に俗名で葬儀を行おうとするとトラブルにつながる場合もあります。

俗名で葬儀を行いたいという意思がある場合は、トラブルを避けるためにも事前に菩提寺や親族へ相談しておくことが大切です。

俗名で位牌を作っても問題ない

死後の魂が宿る場所である位牌には戒名を記載するのが一般的ですが、俗名でも位牌を作ることは可能です。特に故人が生前無宗教であった場合や、経済的な理由で戒名を用意できない場合などには位牌に俗名を記載することもあります。

なお、戒名を使わずに作る位牌は通称「俗名位牌」と呼ばれます。

俗名で位牌を作る場合の流れ

俗名でも位牌が作れるとはいえ、具体的にどのような方法があるのでしょうか。ここからは、俗名位牌の一般的な作り方について紹介します。

仏壇店やインターネットから依頼できる

俗名位牌は、主に仏壇店やインターネット通販で作成を依頼できます。仏壇店では実際の位牌の大きさや質感などを確認してから注文できる上、仏具に詳しい専門スタッフに相談しながら決められる点がメリットです。菩提寺がある人で俗名位牌の作成が可能な場合は、菩提寺を通して提携先の仏壇店に依頼できます。

インターネット通販から依頼する場合は、事前に実物を見て購入することはできませんが、通販サイトによっては3~4日で作成できるのがメリットです。そのため、できるだけ早く位牌を用意したいときに適しています。

位牌への魂入れは四十九日法要を行うお寺へ相談する

俗名位牌の作成自体は仏壇店やインターネットで依頼ができますが、魂入れについては四十九日法要を依頼しているお寺に相談して行うとよいでしょう。一般的には四十九日法要の際にお布施を渡して、故人の魂を位牌に宿す儀式を行います。

しかし、俗名で葬儀をした場合は、葬儀の際に渡すお布施に戒名料が入っていないことが多いため、俗名位牌に魂入れをする際はお布施を多めに包むことが望ましいでしょう。また、お寺によって俗名位牌に対する考え方が異なるため、依頼の際には戒名なしで位牌を作った旨を伝えておくことが大切です。

俗名で位牌を作るときの表記

自分の意思で俗名位牌を作る場合には、戒名ありの場合と比較して表記にいくつかの違いがあります。ここからは、俗名で位牌を作るときの表記方法について解説します。

故人の俗名の下には「之霊位」と表記する

一般的な位牌では表面の中央に戒名、裏面中央に俗名を記載しますが、俗名位牌の場合は表面の中央に生前の名前とあわせて「之霊位」という文字を記載します。「之霊位」と書くことで、戒名を授かった場合と同じ意味をなすとされています。

位牌の表面に没年月日、裏面に没年齢を記載する

位牌のデザインにもよりますが、位牌の表面に故人の没年月日、裏面に故人の没年齢を記載するのが一般的です。没年月日は中央に記載した俗名を挟むように、左側に亡くなった月日、右側へ没年を記載します。

位牌のデザインによっては表面に俗名のみを記載するものもあり、その場合は裏面に没年月日と没年齢をまとめて記載します。没年は和暦を使用し、数字は全て漢数字を使うのが一般的です。

俗名の場合は梵字などの文字は入れない

戒名を用いる位牌とは異なり、俗名位牌では梵字や冠文字を使いません。梵字とは各宗派の本尊などを表す文字のことで、主に冠文字として戒名の上に記載されます。しかし俗名位牌の場合、各宗派の教えに沿う形式ではないため、位牌の冠文字が入る箇所には何も入れないことを覚えておきましょう。

俗名の意味を理解して無宗教や仏式以外の葬儀で正しく使いましょう

この記事のまとめ

- 俗名とは、故人が生前に使っていた名前のこと

- 戒名・法名は、名前の授かり方・信仰する宗派の有無などによって使われ方が異なる

- 無宗教や仏式以外の葬儀では俗名を使うこともできる

- 近年は仏式でも俗名を使った葬儀・位牌作成をする人もいる

- お寺によっては俗名での葬儀・埋葬は断られる場合がある

俗名は生前に使っていた名前であり、死後に授かる戒名や法名とは違った意味があります。また、故人の生前の意思によっては俗名による葬儀や位牌の作成も可能ですが、依頼するお寺へ事前に相談することが大切です。本記事で紹介した言葉の意味や、葬儀における関係なども十分理解した上で、正しく使うようにしましょう。

2006年に葬儀の仕事をスタート。「安定している業界だから」と飛び込んだが、働くうちに、お客さまの大切なセレモニーをサポートする仕事へのやりがいを強く感じるように。以来、年間100件以上の葬儀に携わる。長年の経験を活かし、「東京博善のお葬式」葬祭プランナーに着任。2023年2月代表取締役へ就任。