家族葬と言われたら香典はどうする?職場の対応や渡し方を解説

「葬儀は家族葬で執り行う」と言われた場合、香典は送るべきなのか悩む方もいるでしょう。本記事では、家族葬と言われた場合の香典について詳しく解説します。また、従業員が家族葬を執り行う場合の職場の対応や渡し方のマナーについてもまとめているため、参考にしてください。

家族葬とは

家族葬とは、遺族や親族など身内のみが参列して執り行われる葬儀です。故人と特に親しかった友人が集まる場合もあります。従来の一般葬は、故人の身内だけでなく会社の同僚や知人などが集まって大規模に行われますが、家族葬は親しい人のみを招いて小規模に執り行われます。家族葬は「費用を抑えて葬儀ができる」「身内だけでゆっくり故人をお見送りできる」などの理由から、近年広まってきている葬儀形態です。

家族葬と言われたときの対応

ここからは、ご遺族から家族葬と言われた際の対応について紹介します。

参列の依頼があればなるべく参列する

事前に家族葬を執り行うという連絡があり、参列して欲しいと言われたら、なるべく参列しましょう。日程の都合がつく場合は、お通夜と葬儀の両方に参列することをおすすめします。家族葬でも服装のマナーは一般葬と変わらず、喪服を着用します。故人やご遺族に対して失礼にならないためにも、服装のマナーはしっかり把握しておきましょう。

参列できない場合は香典を郵送するか代理人を通じて渡す

遠方に住んでいたり、どうしても外せない予定があったりという理由から、家族葬に参列できないこともあるでしょう。この場合は、葬儀に参列できないことを謝罪するとともに、香典を郵送して対応します。代理人に葬儀に参列してもらい、香典を渡すことも可能です。

家族葬と言われたら香典はどうする?

葬儀は家族葬で行うと言われたら、香典はどうするのがよいのでしょうか。ここからは、家族葬と言われた場合の対応について解説します。

香典を持参するのが一般的

家族葬に参列する場合、香典を持参するのが一般的です。家族葬では受付が設けられていない場合が多いため、喪主やご遺族に直接渡すようにしましょう。香典に新札を用いるのはマナー違反となるため、汚れの少ない古札を使用してください。また、香典袋の表書きは宗教や宗派に応じて変えるようにします。

年齢や関係別の相場

家族葬で持参する香典の金額は、自身の年齢や故人との関係によって相場が異なります。年齢が上がるごとに、香典の金額も高額になるのが一般的です。年齢と関係別の相場を、以下にまとめました。

| 年齢と関係別の香典の相場 | |||

|---|---|---|---|

| 関係 | 20代 | 30代 | 40代以降 |

| 両親 | 3万円〜10万円 | 5万円〜10万円 | 10万円以上 |

| 配偶者の両親 | 3万円〜5万円 | 5万円〜10万円 | 10万円以上 |

| 兄弟姉妹 | 3万円〜5万円 | 5万円以上 | 5万円 |

| 祖父母 | 1万円 | 1万円〜3万円 | 3万円〜5万円 |

| 叔父・叔母 | 1万円 | 1万円〜3万円 | 3万円以上 |

| 友人 | 5千円 | 5千円 | 1万円 |

香典辞退と言われたら持参しない

家族葬の場合、ご遺族が香典を辞退する場合もあります。これは「香典返しの手間を減らしたい」「参列者の負担を軽くしたい」といった意向によるものが多いでしょう。ご遺族から口頭や訃報にて香典が不要だという旨を伝えられた場合は、相手の意思を尊重して香典は持参しないようにしましょう。「内々での葬儀になりますので、ご厚志に関しましては辞退申し上げます」「香典 弔電 弔問 供物に関しては故人の遺志により辞退申し上げます」といった文言で香典の辞退が伝えられます。

もし、香典について何も知らされていなかった場合は香典を持参します。当日会場に到着し、そこで香典を辞退されることもあるでしょう。その場合は、香典を持参していても渡さないのがマナーです。

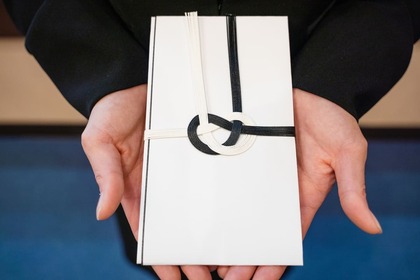

家族葬の香典の渡し方のマナー

家族葬に参列する場合、香典の渡し方に関するマナーや注意点をを知っておく必要があります。ここからは家族葬での香典の渡し方について解説します。

受付がある場合は記帳する

家族葬に受付が設けられている場合は、まず記帳を行います。受付にある帳簿に名前や住所を記載してから香典を渡しましょう。会場やご遺族の意向によっては、受付が設けられていないこともあります。この場合は、喪主やご遺族に香典を渡すことになります。自宅葬の場合は、仏前にお供えするかご遺族に挨拶する際に渡すようにしましょう。

一言添えながら香典を渡す

香典を渡す際は、一言挨拶をするのがマナーとされています。無言で香典袋を差し出すのは、相手に対して失礼になるため避けてください。まず、香典を袱紗(ふくさ)から取り出します。次に香典袋を袱紗の上に乗せ、180度回転させて相手から表書きが読めるようにします。そのまま香典を両手で持ち「この度はご愁傷様です」といった挨拶を添えて、一礼しながら手渡しましょう。

家族葬と言われたときの職場の対応

会社の社員から家族葬だと伝えられた場合、職場はどのように対応するべきなのでしょうか。ここからは家族葬と言われた際の職場の対応について解説します。

参列はしない

家族葬を執り行うと言われた場合、職場の同僚は参列しないのが一般的です。家族葬は、基本的に親族や親しい友人のみで行われる小規模な葬儀になります。会社の関係者が招かれることはほとんどないため、直接招待されなかった場合や、訃報に「葬儀は近親者のみで執り行います」との文言が記されていた場合は参列しないようにしましょう。案内を受けていない人が参列するとご遺族に迷惑がかかるため、注意が必要です。

弔問も遠慮する

家族葬の場合、弔問も遠慮した方がよいでしょう。家族葬という形式にしたということは、ご遺族は「故人と親しい人のみでゆっくりお別れをしたい」と考えている可能性があります。ご遺族が故人とお別れする時間を確保できるよう、ご遺族からの案内がない限り弔問は控えましょう。

逝去された方との関係を把握する

「家族葬を執り行う」と言われたら、本人と逝去された方との関係を把握する必要があります。これは、故人との関係によって忌引き休暇の日数が異なるためです。いつまで休むことができるのか正しく伝えるためにも、必ず確認しておきましょう。具体的な忌引き休暇の日数は会社によって異なりますが、一般的には次の表の通りです。

| 関係別の忌引き休暇の日数 | |||

|---|---|---|---|

| 故人との関係 | 忌引き休暇の日数 | ||

| 配偶者 | 10日間 | ||

| 両親 | 7日間 | ||

| 祖父母 | 3日間 | ||

| 兄弟姉妹 | 3日間 | ||

社内で訃報を流す

職場で家族葬だと報告を受けた場合、ご遺族に確認をとった後に社内で訃報を流します。仕事に支障が出ないよう、訃報を受けたらなるべく早めに社内で知らせるようにしましょう。社内で流す訃報の例文は、以下の通りです。

社内で流す訃報の例文

訃報

営業部部東博一郎殿の御尊母であります花子様が逝去されました。

葬儀は、ご遺族のご意向により家族葬にて執り行われます。

参列・供花・香典・弔問などのご厚志は辞退されるとのことですので、お控えくださいますようお願い申し上げます。

ここに謹んで哀悼の意を表します。

人事部

ただし、中には大々的に訃報を知らせてほしくないと考える人もいます。そのため訃報を受けたら、社内で訃報をどこまで伝達してよいかの確認が必要です。また、会社で訃報を流してよいと了承を得た場合でも、訃報を流すことで職場の関係者が弔問したり葬儀に参列したりして、ご遺族の迷惑になる可能性もあります。訃報を流す際は「個人的な参列・弔問などはお控えください」といった文言を入れれば、トラブルを回避できるでしょう。

香典や供花を手配する

家族葬にて香典や供花の自体がない場合は、社内規定に則り手配を進めましょう。会社で香典を送ることになった場合、香典には会社名と社長名を記します。会社名義の香典の金額は5千円〜1万円が目安です。香典は、葬儀が終わって従業員が出社した際に直接手渡しします。

会社で供花を送ることになった場合は、社長もしくは会社の名前で手配を進めます。供花の相場は1基あたり7千円〜2万円ほどとされています。家族葬が執り行われる会場と日時が確認できたら、なるべく早めに供花を注文しましょう。供花はインターネットや花屋、葬儀社などを通じて注文できます。

弔電を送る

会社からの弔意として、弔電を送る場合もあります。弔電を手配することになったら、まず葬儀会場と日時を確認しましょう。また亡くなった方や葬儀の宗派によって忌み言葉が異なるため、こちらも事前に把握しておく必要があります。必要事項が確認できたら、3千円〜5千円で弔電を手配しましょう。弔電は、お通夜や葬儀の前日までに届くようにしてください。

家族葬でも香典を持参するが、香典辞退されている場合は無理に渡さない

この記事のまとめ

- 家族葬とは、親族や家族など身内のみで執り行われる小規模の葬儀のこと

- 家族葬と言われた場合でも香典を持参するのが一般的だが、香典辞退と言われたら渡さない

- 香典は袱紗から取り出し、一言添えながら渡す

- 家族葬と言われた場合、職場の同僚は参列・弔問を控えるのが一般的

家族葬とは、身内のみで執り行われる小規模な葬儀です。基本的に家族葬の場合でも香典を持参しますが、香典辞退の旨を伝えられた場合は渡さないようにしましょう。本記事で紹介した家族葬に関するマナーを参考に、どのように対応するべきなのか把握しておきましょう。

2006年に葬儀の仕事をスタート。「安定している業界だから」と飛び込んだが、働くうちに、お客さまの大切なセレモニーをサポートする仕事へのやりがいを強く感じるように。以来、年間100件以上の葬儀に携わる。長年の経験を活かし、「東京博善のお葬式」葬祭プランナーに着任。2023年2月代表取締役へ就任。