お線香代とは?相場や包み方、渡し方などをあわせて解説

「お線香代」という言葉を聞いたことはあるものの、どういった用途のお金なのか詳しく知らないという方も多いのではないでしょうか。本記事では、お線香代の意味や似た言葉との違い、相場などについて解説していきます。包み方、渡し方などのマナーとあわせて参考にしてみてください。

お線香代とは

「お線香代」という言葉になじみがなく、どういったものか分からないという方もいるのではないでしょうか。まずは、お線香代とは何か、どういった場面で渡すものなのかを紹介します。香典との違いもあわせて確認してみてください。

故人にお供えするお金のこと

お線香代とは、故人にお供えする現金のことで、お線香の代わりに渡すものです。昔は、ご遺族の負担が減るようにと弔問客がお線香を持参する慣わしがありました。現代では参列者の手間を減らすためや、喪家側の準備・管理の負担軽減を考慮して、お線香の代わりに現金を包むようになったとされています。

香典との違い

お線香代と香典は「お金をお渡しする」という意味では同じですが、意味合いや渡す場面が異なります。香典は、故人への哀悼の気持ちとご遺族に対する心遣い、ご遺族への金銭的な援助という意味合いがあります。一方、お線香代にはご遺族への金銭的援助という意味はなく、「お線香をお供えする代わりのお金」とされているものです。

また、香典はお通夜や葬儀、法要といった法事でのみ渡されるのに対し、お線香は時期を問わずに渡せるのが特徴です。そのため、後から訃報を知った場合や、香典を辞退された場合の香典の代わりとして、お線香代を渡すこともあります。

さらに、喪家の意向や地域によっては、お通夜や葬儀の場でも香典ではなく「お線香代」として渡すこともあります。特に、金額を抑えた簡易な弔意を示したい場合や、親族以外の立場で参列する際に選ばれるでしょう。

お線香代の相場

お線香代を包む際は、渡す場面や相手に合わせた相場を確認しておきましょう。こちらでは渡すシーン別でお線香代の相場について解説していきます。

渡す場面別の相場

お通夜・葬儀

お通夜や葬儀でお線香代を渡す場合、相場は1万円~3万円です。故人との関係の深さや自身の年齢、会社での役職などによっては、5万円程度を包むこともあります。1万円以下の金額は「少なすぎる」という印象になり、ご遺族に不快な思いをさせてしまう恐れがあるため注意が必要です。

また、一般的にお通夜や葬儀では香典を持参するため、別途「お線香代」として金品を渡すことはありません。ご遺族が香典を固く辞退されている場合に、どうしても弔意を示したいという気持ちから、香典の代わりとして「お線香代」や「御供物料」の名目で金品を渡すことがあります。そのため、事前に「お線香代を持参してもよいか」を確認しておくとよいでしょう。

葬儀後の弔問

葬儀後の弔問でお線香代を渡す場合の相場は、5千円〜1万円が一般的です。やむを得ない事情でお通夜や葬儀に参列できなかったり、後から訃報を知ったりした場合、後日ご自宅へ弔問に伺うことがあります。その際に、香典の代わりとして「お線香代」を持参します。

親族や特に親しい間柄であった場合は、これ以上の金額を包むこともあります。

お盆

お盆にお線香代を渡す場合、5千円~1万円が相場とされています。相手との関係によっては1万円以上を包むこともあります。特に、身内や故人と親しかった場合、金額が少なすぎると「気持ちがこもっていない」「弔意が伝わらない」と思われる恐れがあるため注意が必要です。

ただし、お線香代以外に別のお供え物を持参する場合、お線香代は5千円以下でも問題ありません。また、お盆の後に行われる会食に招かれている場合、その会食代を含んだ金額をお線香代として包みましょう。

お墓参り

お墓参りでのお線香代の相場は、5千円~1万円です。近親者や特に親しかった親友のお墓参りの場合は、3万円程度を包むこともあります。お供え物をお渡しする場合は、品物の代金を差し引いた金額をお線香代として渡しましょう。

また、連名でお墓参りをする場合、お線香代も連名として2人分のお金を持参するのが一般的です。

故人との関係で見るお線香代の相場

後日弔問などで香典の代わりとして渡す場合のお線香代の金額は、故人との関係が深いほど高くなるのが一般的です。自身の年齢や社会的立場も考慮して金額を決めましょう。

|

故人との関係 |

金額の目安 |

|---|---|

|

親 |

5万円~10万円 |

|

兄弟姉妹 |

3万円~5万円 |

|

祖父母 |

1万円~3万円 |

|

その他の親族 |

1万円~3万円 |

|

友人・知人 |

5千円~1万円 |

|

会社関係(上司・同僚・部下など) |

5千円~1万円 |

相場より高すぎる金額は、かえってご遺族に気を遣わせてしまう可能性があります。上記の金額はあくまで目安とし、自身の年齢や故人との生前の関係を踏まえて判断することが大切です。

お墓を管理する寺院などへ渡す場合の相場

お線香代は身内や友人といった相手に渡すものという印象が強いですが、寺院や納骨堂へ持参することもあります。お墓を管理している寺院や納骨堂へお墓参りに行った際、住職や管理者にお渡しします。金額相場は千円〜2千円ほどと、他家にお渡しする代金よりも低めです。

ただし、寺院に檀家料を支払っている場合はお線香代を持参する必要がないこともあるため、「用意するべきか分からない」という場合は事前に確認してみてください。

お線香代に関するマナー

お線香代を渡す場合、封筒の書き方や包み方などを守る必要があります。相手に対して失礼にならないよう、こちらで解説するマナーをきちんと踏まえておきましょう。

封筒の書き方

お線香代を持参する封筒には、費用の用途を示す表書きや名前、金額といった項目を記載するのが一般的です。ボールペンや鉛筆などは使用せず、毛筆もしくは筆ペンを使って書きましょう。お通夜や葬儀、四十九日前の弔問であれば薄墨を使い、四十九日以降の法事や弔問では濃い墨を使います。

表書き

お線香代を入れた封筒には、表書きを記入します。表書きとは、どのような用途のお金なのかを示す費用のことです。表書きは、不祝儀袋の表面の中央に記入します。

また、故人の宗教によって表書きが異なります。仏教の場合は、四十九日前に渡す場合は「御霊前」、四十九日後は「御線香代」「御香料」と記載します。神道の場合は「御榊料」「御神前」「御神饌料」などが使用されます。キリスト教の場合は「御花料」や「御ミサ料」と記載しましょう。

名前

封筒には、お線香代を包んだ人の名前を記載しましょう。表書きの下に、やや小さめの文字で名前をフルネームで記入します。夫婦連名でお線香代を包む場合は、中央に夫のフルネームを書き、その左側に妻の名前のみを記載します。会社の同僚と一緒にお線香代を包む場合、右から役職の高い順番に名前を書いていきます。友人同士の場合は五十音順で右から名前を記載するのが一般的です。

4名以上の連名でお線香代を包む場合は、代表者の氏名のみを不祝儀袋に記載し、左側に「外一同」と書きます。誰が連名でお線香代を包んだか分かるように、お金を出した人の名前を別紙に書いて封筒に入れておきましょう。

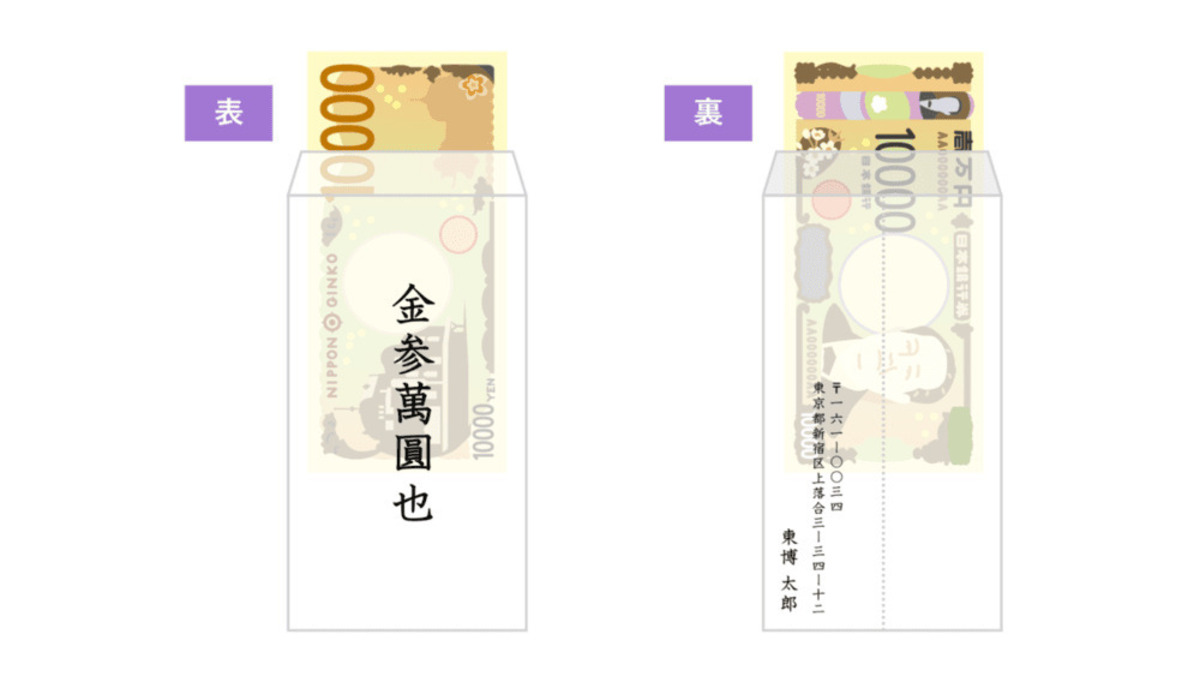

中袋

中袋の表面には、お線香代として包んだ金額を記載します。お布施で使う漢数字は、壱(一)、弐(二)、参(三)、伍(五)、拾(十)、阡(千)、萬(万)を使い、縦書きで記載しましょう。中袋の裏側には、お線香代を包んだ人の名前と住所を記入します。

封筒の選び方

お線香代を包む際は、使用する封筒にも注意を払う必要があります。

封筒のタイプ

お線香代は、不祝儀袋に包むのが一般的です。封筒のタイプは、包む金額を目安にして選びましょう。5千円以下の場合は封筒に水引が印刷されているものを、1万円以上であれば水引がついているものを選びます。

水引

お線香代を包む封筒を選ぶ際は、結び切りの水引がついているものを使います。結び切りには「不幸が二度と起こらないように」という意味合いがあり、不祝儀に適しているとされます。基本的には黒白の水引が選ばれますが、高額を包む際は双銀の水引がついているものを使うのがよいでしょう。また、地域によっては黄白の水引を使う場合もあります。

柄

お線香代を包む不祝儀袋には、基本的には白無地のものが選ばれます。白無地であれば、宗教・宗派を問わずに使用可能です。百合や十字架の模様が入っているものはキリスト教、蓮の絵が印刷されているものは仏教の場合にのみ使えます。

お金の包み方

お線香代を封筒に包む際、お札の向きに注意が必要です。基本的には、肖像画が描かれている方を裏側に向けて揃えて包みます。また、「悲しみ」を表すために肖像画が封筒の下側に来るように調節します。

お線香代の渡し方

ここからは、お線香代の渡し方を紹介します。直接お線香代を渡す場合と、お金を郵送する場合があるため、事前に確認しておきましょう。

直接渡す場合

お線香代をご遺族に直接渡す場合は、封筒を袱紗に入れて持参します。お通夜や葬儀など、受付がある場合はまず袱紗から封筒を取り出しましょう。その後、お悔やみの言葉を述べながら、相手から表書きの字が読めるよう封筒の向きを変えて渡します。

郵送する場合

お線香代を郵送する場合は、現金書留を利用します。現金を郵送する方法は、郵便法により現金書留のみと定められているためです。郵送の場合も、お線香代を不祝儀袋に包む、表書きや氏名を記入するといった基本的な作法を守りましょう。

また、お線香代と一緒にお悔やみの気持ちを表す手紙を同封すると丁寧な印象になります。手紙では、忌み言葉や重ね言葉は使用しないよう注意してください。

お線香代を包む際の注意点

お線香代を包む際は、いくつかのポイントに注意が必要です。こちらの注意点を参考にして、相手に失礼のないようにしましょう。

辞退されることがある

先方の考え方によっては、お線香代の受け取りを辞退されることがあります。辞退の旨を告げられているにもかかわらずお線香代を無理に渡すのは、相手にとって迷惑になる上負担にもなりかねません。辞退された場合は、相手を尊重してお金を包むのは避けましょう。

お線香代は地域や世代による違いがある

香典とは別の現金を渡す習慣は、特定の地域や世代で見られるものです。

もともと、地域の相互扶助(「結」や「もやい」)の精神が根付いていた地域では、葬儀を手伝ってくれた近隣の方へのお礼として、喪主が「線香銭(せんこうせん)」などを渡すことがありました。これが時代とともに変化し、弔問客が香典とは別にお線香代を持参する形に変わっていったと考える地域もあります。

地域による違い

都市部か地方か、またどの地域かによって慣習は大きく異なります。

お線香代の地域による違い

- 都市部…人の流動性が高く、地域コミュニティとの関わりが多様な都市部では、葬儀の形式も画一化・簡素化され、香典のみをお渡しするのが主流となっています。

- 農村部・地方都市…地域の結びつきが強く、昔ながらの慣習が残りやすい地域では、現在でも香典とは別に金品を持参する習慣が残っている場合があります。

世代による違い

葬儀に対する考え方や関わり方は、世代によっても差が見られます。

お線香代の世代による違い

- 高齢者層…地域に長く住み、地元のしきたりや昔ながらの慣習に詳しい世代では、地域に根付いた慣習に則り、香典以外にお線香代を準備することがあります。

- 若者・中年層…地元の慣習に詳しくない場合が多く、香典のみを準備することがほとんどです。

このように、「お線香代」の扱いは地域や世代によっても異なります。もし渡すべきか迷った場合は、ご自身の判断だけで持参すると、かえってご遺族を困惑させてしまう可能性があります。事前にその地域に詳しい親族や、年配の方に確認しておくと安心です。

故人を弔う気持ちを込めてお線香代を準備しましょう

この記事のまとめ

- お線香代とは、故人にお供えするお金のこと

- お線香代の相場は、渡す場面や故人との関係によって異なる

- お線香代を用意する際は、封筒の書き方や選び方、お金の包み方に注意する

- お線香代の渡し方は、直接渡す場合と郵送する場合がある

- 地域によってはお線香代の風習がなかったり、受け取りを辞退されたりすることがある

お線香代は、故人への供養の気持ちを形にしたものです。金額や形式にとらわれすぎる必要はありませんが、相手の状況に配慮し、失礼のないように心を込めて渡すことが大切です。大切なのは形式よりも、故人や遺族を思いやる気持ちです。本記事を参考にして、故人を弔う気持ちを込めてお線香代を準備しましょう。

2006年に葬儀の仕事をスタート。「安定している業界だから」と飛び込んだが、働くうちに、お客さまの大切なセレモニーをサポートする仕事へのやりがいを強く感じるように。以来、年間100件以上の葬儀に携わる。長年の経験を活かし、「東京博善のお葬式」葬祭プランナーに着任。2023年2月代表取締役へ就任。