法相宗とは?総本山や教えの特徴、伝えた人などを紹介

日本国内で親しまれている仏教にはさまざまな宗派がありますが、中でも長い歴史を持つ「法相宗」をご存知でしょうか。本記事では、法相宗の特徴について、歴史や思想とともに解説します。法相宗における葬儀・法事の進め方も紹介しているため、ぜひ参考にしてみてください。

法相宗とは?

日本で親しまれている仏教の宗派には、日蓮宗や浄土真宗といったように多彩なものがありますが「法相宗」については知らないという人も多いでしょう。まずは、法相宗とはどのような宗派なのか、総本山や開祖などを踏まえて紹介します。

薬師寺・興福寺を大本山とする現存最古の宗派

法相宗は、飛鳥〜奈良時代に開かれた奈良仏教の宗派であり「南都六宗」の一つに数えられている日本最古の宗派です。南都六宗とは、平城京を中心として奈良時代に栄えた、律宗・三輪宗・華厳宗・倶舎宗・成実宗・法相宗の六つの宗派のことを指します。六つのうち、現存しているのは法相宗と律宗、華厳宗の三つです。法相宗の大本山は奈良県奈良市にある薬師寺と興福寺です。

かつては奈良県にある法隆寺も法相宗の本山として崇められていました。しかし、第二次世界大戦後に聖徳宗が法相宗から独立したことから、法隆寺は聖徳宗の総本山となっています。

拠り所とする経典は「解深密経」

仏教では仏様の教えや教義をまとめた経典がありますが、法相宗が拠り所とする経典は「解深密教(げじんみっきょう)」です。「解深密教」には「お釈迦様からの教えを深くまで追究し、解き明かす」という意味があります。法相宗の宗派名も「解深密教」の一説である「一切法相品」から名付けられました。

見た目の形・本質・認識のされ方などを含めて、全ての物事がどのように存在するかというメカニズムを理解し、ありのままの姿を明らかにするための教えがまとめられています。「解深密教」を通してお釈迦様の悟りに触れ、自分自身の在り方を理解するとともに、悟りの世界についても分かるようになるとされています。

開祖は玄奘三蔵・窺基という僧

法相宗の開祖は玄奘三蔵と窺基(きき)という僧侶が開祖とされています。玄奘三蔵は初唐の時代に活躍した中国の僧侶です。日本は「西遊記」に登場する三蔵法師のモデルとしても知られています。窺基は唐の時代の僧侶で、玄奘三蔵の弟子にあたります。

玄奘三蔵がインドから持ち帰った経論の翻訳に尽力する傍らで、玄奘三蔵がインドで受けた教えに基づき、窺基が法相宗を開きました。法相宗では、開宗した窺基のことを「宗祖」、窺基の師匠であり法相宗の原点といえる玄奘三蔵のことを「鼻祖(始祖)」と呼んで崇めています。

法相宗の歴史

法相宗は鼻祖である玄奘三蔵が、自身の疑問を解くために中国からインド(=天竺)へ渡ったことから始まります。玄奘三蔵は20代の頃に高僧の教えを受けるべく、中国各地を巡歴していました。しかし、各地にいる高僧はそれぞれ違う教えを立てており、修行を深めていく中で教え自体に対して疑念を抱くようになりました。

そこで玄奘三蔵は、現在の法相宗の教えにもなっている「唯識思想」が広まっていたインドへ赴き、ナーランダ僧院にて教義の原典を学ぶことになります。長い旅を終えて中国に戻った玄奘三蔵は、インドから持ち帰った仏典の翻訳に取り掛かり、教義を託した弟子の窺基が法相宗を開きました。

日本に伝来してきたのは飛鳥時代とされています。653年に遣唐使として中国に派遣された僧侶の道昭(どうしょう)が、玄奘三蔵によって翻訳された「成唯識論」や「薬師瑠璃光如来本願功徳経」などの唯識思想に関する経典を持ち帰ったことから、日本国内にて知られるようになりました。

その後、智通や玄昉などといった飛鳥〜奈良時代の僧侶たちを中心に法相宗の教えが広がります。総本山である薬師寺をはじめとしたさまざまな場所で法相宗が学ばれ、奈良・平安・鎌倉時代には大いに栄えたとされています。

法相宗の特徴

法相宗は仏教系の宗派の一つではありますが、ほかの宗派とは違った特徴があります。ここからは、法相宗の特徴について解説します。

「唯識論」という教えを根本思想とする

法相宗は、インドの唯識思想がルーツになっていることから「唯識論」を根本思想としているのが特徴です。「唯識」とは「全てのことは心によって引き起こされている」という意味です。具体的には、一つの物事に対して人間は自身の経験や感覚に基づいて認識しており、自分にとっては正しいと思える認識でも、万人にとって必ずしも正しいわけではないという教えを指します。

自分の五感と第六感(=意識)に加えて、精神世界をさらに二つの深層意識の存在として考えることで、人間にとって最も難解とされる「心」を解き明かすことを目的としています。

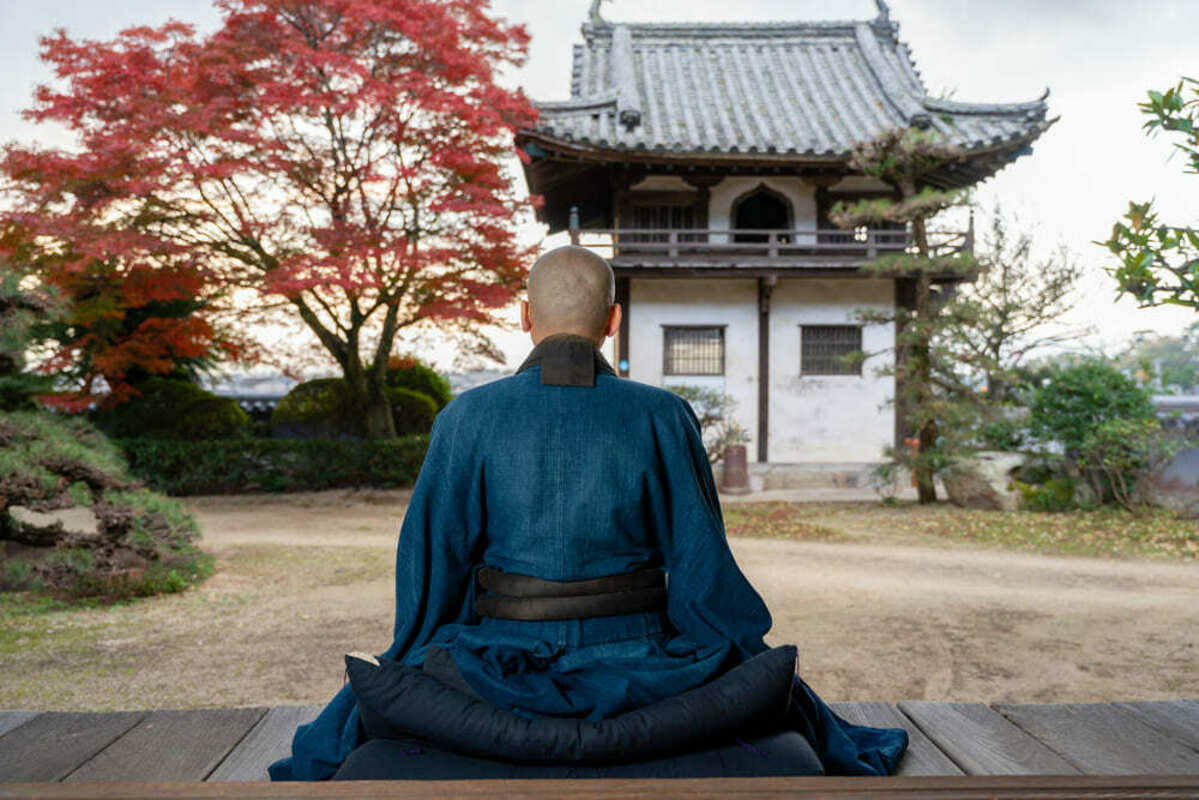

「五重唯識観」という瞑想による修行方法を採用している

一般的に仏教における修行といえば座禅や読経、作務などが挙げられますが、法相宗では「五重唯識観」という瞑想による修行方法を採用しているのも特徴です。

「五重唯識観」とは、内容の深さに合わせて分けられた以下の五つの瞑想によって構成される修行方法です。五つの瞑想を通して妄執を払い、自身の存在や性質について深く知れるとされています。

|

①遣虚存実識 |

迷いや執念を捨てて、全ての物事はさまざまな条件や縁が互いに関係しあって生じるという「依他起性」と、普遍的で永遠に真実であるという「円成実性」の二つが存在すると考える修行 |

|---|---|

|

②捨濫留純識 |

今自分が認識している物事は、自分の心に映し出されたものであることを理解する修行 |

|

③摂末帰本識 |

主観・客観の二つに分かれるという考え方を捨て、認識そのものの意識に戻る修行 |

|

④隠劣顕勝識 |

自分の煩悩や感覚などを排除し、汚れなき心であるがままに物事を観る修行 |

|

⑤遣相証性識 |

無自性を理解し、存在が空であることを観照する修行 |

ほかの宗派に比べて学問的側面が強い

法相宗はほかの仏教系の宗派に比べて、学問的側面が強い傾向にあるのも特徴です。現代でも親しまれている平安仏教系の宗派の多くは、民衆の救済を主な目的としています。しかし、法相宗の目的は仏教の教えを深く追究することであり、教示を理解することで全てのものの在り方を理解しようという考え方が根底にあるのです。

また、法相宗の布教方法もほかの宗派とは異なります。一般的な仏教系の宗派では、法話や仏事などによる布教方法を採用していることが多いですが、法相宗は必要に応じて全国に橋を架けたり、井戸を作ったりといった慈善活動によって布教をしていたとされています。

その一例として知られているのが、奈良時代の高僧・行基による活動です。行基は法相宗の僧侶でありながら、仏教の教えを広めるために橋を架けたり、水路や池を整備するなど、公共事業を積極的に行いました。こうした慈善事業を通して民衆と深く関わり、仏教を生活の中に根付かせていったのです。

檀家制度がなく、法事や葬儀を行わない

ほかの仏教系の宗派のような檀家制度がないのも、法相宗の特徴です。檀家制度は江戸時代に設けられた制度です。法相宗をはじめとした南都六宗は飛鳥・奈良時代に広まった宗派であり、檀家制度が誕生するより前の宗派であることから檀家制度がありません。

また、法相宗の特徴といえる学問色の強さも主な理由とされています。法相宗の目的は学問や経典の追究であり、ほかの宗派のような葬儀や法要などの儀式を執り行わないのも特徴です。

法相宗では葬儀・法事を行わない?

法相宗は、仏教の中でも特に学問的側面が強い宗派として知られています。そのため、他の宗派で一般的に行われているような葬儀や法事には、本来関与しない宗派です。法相宗では、仏教の教えを深く学ぶことを重視しており、民衆向けの儀礼や葬祭の実践を目的とはしていません。

法相宗で葬儀を行わない理由

法相宗は、奈良時代から続く学派的な宗派であり、檀家制度も持たず、布教活動や儀礼を中心に据えていません。このため、所属寺院で葬儀を執り行うという体制がなく、葬儀や法事は本来の宗義には含まれていないのです。

葬儀や法事を行う場合の対応

現代において法相宗の信仰を持つ方が亡くなられた場合でも、葬儀や法要が禁じられているわけではありません。実務的には、他の宗派の寺院や霊園に依頼して葬儀や埋葬を行うことが一般的です。

たとえば、故人の希望に合わせて他宗の僧侶に依頼する、宗派不問の霊園を選ぶなど、実情に合わせた対応が行われています。仏壇の設置や供養の形式も、葬儀を依頼した宗派のしきたりに倣うケースが多いです。

日本最古の宗派である法相宗を知っておきましょう

この記事のまとめ

- 法相宗は、薬師寺・興福寺を大本山とする日本の現存最古の仏教系宗派

- 法相宗の開祖は玄奘三蔵と、弟子の窺基

- 「唯識論」を根本思想とし、人の心を解き明かすことを目的とする

- 「五重唯識観」という瞑想修行を通して、自身の存在・性質について知る

- ほかの仏教系宗派に比べて学問色が強く、檀家や葬儀などの考え方がない

法相宗は現存する日本最古の南都六宗の一つであり、長い歴史を持つ宗派です。教えを通して人間の心を解き明かし、学問を追究するのが主な目的というほかの宗派とは違った特徴があります。本記事で紹介した特徴や歴史を知って、法相宗についての知識を深めましょう。

2006年に葬儀の仕事をスタート。「安定している業界だから」と飛び込んだが、働くうちに、お客さまの大切なセレモニーをサポートする仕事へのやりがいを強く感じるように。以来、年間100件以上の葬儀に携わる。長年の経験を活かし、「東京博善のお葬式」葬祭プランナーに着任。2023年2月代表取締役へ就任。