葬儀の基礎知識

ご逝去後の手続き

この記事では、万が一の際の取るべき行動から、必要書類の手続き方法、葬儀の内容や流れなどをご紹介します。

この基礎知識の要約

- 万が一の際は速やかに搬送・安置が必要です。葬儀社が決まっていれば連絡してお迎えにきていただきましょう。

- 一口に葬儀と言っても小規模のものから大規模なものまで様々な様式があります。ご遺族や参列者に合わせて選ぶのがよいでしょう。

- 遺言や「エンディングノート」などで故人の要望が伝えられている場合は、その遺志を尊重して葬儀の方針を立てるようにしましょう。

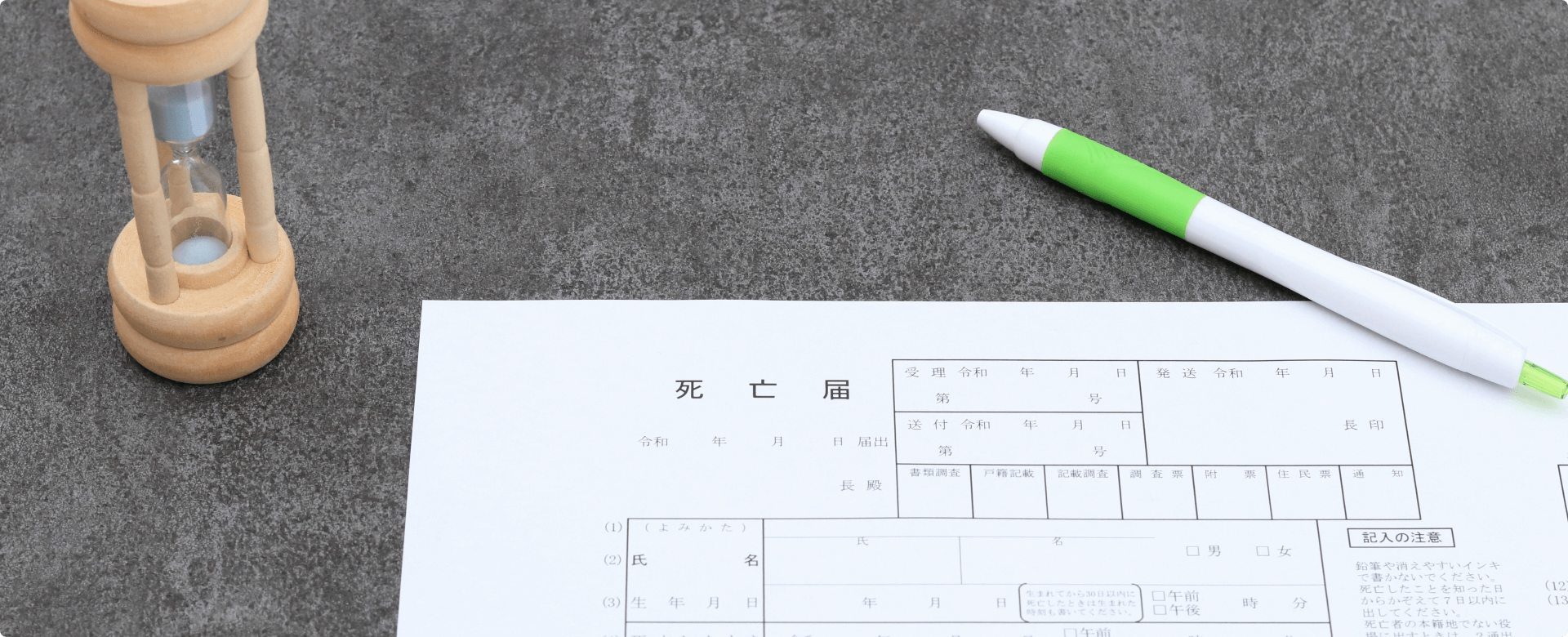

ご逝去後に必要な書類の諸手続き

ご逝去の後は、速やかにご遺体を安置する必要があります。

病院で亡くなった場合、昨今は住宅事情による制約もあり、安置場所は自宅ではなく、葬儀社、葬儀場、火葬場の霊安室などが多くなってきています。その後のお通夜や葬儀をどうするかによって変わりますが、予め決めている葬儀社があれば連絡し、そうした葬儀社がない場合は遺族が探して決めたり、菩提寺に相談することになります。

一般的には搬送までの間に退院手続きを行い、ご臨終に立ち会った医師や死亡を確認した医師に死亡診断書(死体検案書)を書いてもらいます。

-

診療を受けていた傷病で亡くなった場合

医師から死亡診断書を交付してもらう

-

それ以外の理由で亡くなった場合

医師から死体検案書を交付してもらう

-

不慮の事故で亡くなった場合

警察に連絡し死体検案書を交付してもらう

死亡診断書(死体検案書)は故人が亡くなった当日か、遅くとも翌日には発行してもらいましょう。また、以後の手続きで提出を求められることもあるので、何枚かコピーを取っておくとよいでしょう。

必要書類の手続き

-

ご臨終

-

死亡診断書(死体検案書)の交付

死亡届の記入

交付元

医師または警察

-

死亡届、死亡診断書、死体埋火葬許可申請書の提出

提出先

故人が亡くなった場所、故人の本籍地、届出人の所在地の市区町村役場

-

火葬許可証の交付

交付元

上記と同様の市区町村役場

-

火葬

-

埋葬許可証の交付

交付元

火葬場

葬儀の準備

親族が亡くなったら、ごく親しい肉親、菩提寺、葬儀社に連絡し、お通夜や葬儀の日時を決めます。それから喪主や世話役、遺族で、葬儀の形式、規模、費用などについて話し合いを行い、遺影などの準備をします。その際、遺言や「エンディングノート」などで故人の要望が伝えられている場合は、その遺志を尊重して葬儀の方針を立てるようにしましょう。

葬儀には、宗教による違い、葬儀の規模の違いなど、さまざまなスタイル・形式があります。最近は、遺族やごく限られた近親者のみで行う「家族葬」を求める人も増えています。また、参列者の負担を軽減する配慮から、お通夜から葬儀、火葬までを一日で行う「一日葬」も行われるようになっています。

葬儀形式の種類

-

一般葬

通常のお通夜、葬儀、告別式を行う、伝統的かつ従来型のお葬式を「一般葬」といいます。宗教や宗派、地域のしきたりや習慣を重視したお別れができます。

-

家族葬

家族を中心とした遺族や近親者、特に親しい人のみで行う小規模なお葬式を「家族葬」と言います。特に都心部を中心に増えています。

-

密葬 / 本葬

後日「本葬」を行うことを前提とし、家族や親しい人だけで葬式を行うことを「密葬」といいます。密葬時に宗教的な儀礼を済ませた上で、「偲ぶ会」「お別れ会」など宗教色のない本葬を行う人も増えています。

-

社葬 / 合同葬

会社の代表者や社業の発展に特に寄与した方が亡くなった際に、会社が施主(お葬式の運営者)となって行うお葬式を社葬といいます。また、遺族と会社が一緒に施主を務める場合は「合同葬」となります。

会葬者は故人と縁のあった方に限らず、会社の取引先、関係者、関係団体などに及ぶため規模が大きくなります。必然的に準備や通知に時間がかかるため、密葬を先に行い、後日、社葬を行うのが一般的です。 -

一日葬

本来は2日がかりで行われるお通夜、葬儀、告別式、ご火葬までを1日で行うため「1日葬」と呼ばれます。喪主が高齢で体力的な負担を軽減できると言われています。

1日葬は近年になって生まれたスタイルなので、宗派によっては認められない場合もあります。お通夜にはお通夜の、葬儀には葬儀の意味がある大切な儀式です。それぞれに読まれる読経も異なります。菩提寺がある場合は1日葬で行う旨を伝え、了解を得ておきましょう。 -

直葬 (茶昆)

一般的には、納棺後に直接ご火葬のみを行うことを直葬といいます。高齢化や単身世帯の増加、費用の抑制、時間の短縮などを理由に直葬を選ばれるケースが増えていますが、故人の死を悼みながらお別れするというお葬式の本義を踏まえ、せめて炉前での獨協くらいはお願いしたいものです。

お通夜と葬儀の日時が決まったら、親戚や友人、知人や勤め先などの関係者に連絡します。難しいのはどの範囲の人まで知らせるかですが、一般的には年賀状をやり取りしている間柄を目安とします。

お通夜の進行について

お通夜は本来、故人と格別に関係の深かった人のみが集まり、故人の生涯をしのびながら、夜通しで別れを惜しむ場でした。それが近年では本来のお通夜を仮通夜とし、友人や知人の弔問を本通夜として受ける形式が増えています。そのため今は1~3時間程度の「半通夜」が主流です。

自宅でのお通夜では、ご遺体の枕元に簡易的な祭壇である枕飾りを置き、弔問客がお参りできるようにします。枕飾りは宗旨や宗派、地域によってお供えするものが異なります。葬儀社が執り行うお通夜では、葬儀社が用意してくれます。

お通夜の席順については、一般的には棺に近い席から血縁の濃い順に、喪主、喪主の配偶者または子ども、故人の兄弟姉妹、その他親族の順に着席します。その後は、来賓、知人・友人と続き、焼香もこの席順にしたがって行います(席順・焼香の順番については、葬儀も同様です)。

葬儀・告別式の進行について

仏式の葬儀は、葬儀・告別式をセットで行うのが一般的です。

宗旨や宗派によって違いはありますが、葬儀はご遺体の納棺や火葬、読経や戒名(法名)の授与などの儀礼で、告別式は故人の社会的な関係に基づく対応になります。密葬や家族葬が増えた近年では、告別式は故人らしさを大切にした「しのぶ会」「お別れ会」として行うケースも増えています。

葬儀、告別式を終えたら出棺し、火葬場で荼毘に付します。火葬の際は「火葬許可証」が必要です。火葬が終わると、参列者がお骨の周りに集まり、箸で遺骨を拾い上げ、ご収骨容器に収める「お骨上げ」を行います。お骨上げの後、ご収骨容器は白木の箱に収められ、白布で包んで喪主に手渡されます。この時箱の中に「埋葬許可証」を入れてくれるので大切に保管しておきましょう。お骨上げの後は、初七日法要、僧侶や参列者をねぎらう「精進(しょうじん)落とし」などが行われます。

葬儀・告別式と火葬の施設は通常別々となっているケースがほとんどですが、式場・火葬炉一体型施設の東京博善は式場から火葬場まで移動する必要がないため、参列者の方々を長時間お待たせすることなく、効率よくすべての儀式を行うことができます。

神道の葬儀の手順は仏式と似ており、仏式のお通夜にあたる「通夜祭」の後、「葬場祭(そうじょうさい)」と呼ばれる葬儀、告別式が行われます。キリスト教は、教義が異なるカトリックとプロテスタントでは葬儀の流れが異なります。カトリックでは神父による聖書の朗読や説教、パンやブドウ酒を祭壇に奉納するミサが中心で、プロテスタントでは牧師による聖書の朗読や説教、讃美歌斉唱などが葬儀・告別式として行われます。

お客様のご予算や希望様式に対応した

わかりやすい5つの葬儀プラン

お客様のご状況に合わせて、さまざまな規模や様式に対応した

柔軟なプランをご用意したのでぜひご検討くださいませ。

故人さまとゆっくり過ごせるプラン

-

葬儀・告別式のみを1日で

通常価格427,900円(税込)

資料割

価格372,900円税込

-

通夜式、葬儀・葬式を行う

通常価格526,900円(税込)

資料割

価格471,900円税込

-

親族・知人も呼ぶお葬式

通常価格691,900円(税込)

資料割

価格636,900円税込

火葬のみを行う低価格プラン

※火葬料金はプランに含まれておらず、別途お客さまのご負担となります。火葬料金につきましてはこちらをご確認ください。※火葬場の空き状況により安置日数が延びる場合や、休憩室を利用する場合、プランに含まれないサービスをご希望の場合など、追加料金が発生することがございます。

東京博善のお葬式でご利用可能な

斎場・葬儀場一覧

ご依頼・ご相談専用ダイヤル

0120-679-190