東京博善について

about

1921

大正10年

4月

旧東京博善株式会社解散、同日 現東京博善株式会社設立

営業権、設備一切を譲渡されて、現在の東京博善株式会社が発足。傘下に「町屋日暮里」(町屋)、「砂村亀戸」(砂町)、「代々木」(代々幡)、「落合」の4箇所の火葬場を経営する。

1923

大正12年

3月

石炭火葬炉の屍体焼却装置の特許を取得

9月

関東大震災発生

東京博善の被害は、火葬炉の倒壊破損212基、煙突の倒壊4基、建物の倒壊破損16棟と甚大な損害を被る。火葬炉が多く倒壊したため、使用可能火葬炉が足りず構内で青空火葬を行った。

東京博善各火葬場は犠牲者の火葬を行うとともに、東京市が設置した本所被服廠跡、芝浦の臨時火葬場に町屋火葬場から従業員を派遣し奉仕した。

東京博善各火葬場は犠牲者の火葬を行うとともに、東京市が設置した本所被服廠跡、芝浦の臨時火葬場に町屋火葬場から従業員を派遣し奉仕した。

1926

大正15年

3月

第1回彼岸供養会の実施

町屋火葬場の祭場に於いて、導師に堀ノ内妙法寺住職権大僧正岡田教篤猊下を招き、役員・従業員一同出席礼拝する。又、南千住警察署長はじめ多数の来賓、及び有志株主が各遺族多数とともに列席して焼香し、厳粛裡に執り行われた。以後この供養会は会社の年中行事として、毎年春秋彼岸の年2回各火葬場持ち回りで行われることになる。

国内各地に東京博善(東博)式火葬炉築造を開始

全国の地方自治体から要請を受け、東博式火葬炉を築造する。(金沢市7基、和歌山市11基、三重県津市7基、新潟県小千谷市5基)

1927

昭和2年

3月

株式会社天親舘を合併

株式会社天親会合併し「四ツ木火葬場」と改称する。

株式会社天親会合併し「四ツ木火葬場」と改称する。

6月

町屋火葬場で昼間火葬の開始

町屋火葬場に築造された重油火葬炉の完成に合わせ、警視庁から、これまで許されなかった昼間火葬の許可を得て、東京での昼間火葬が開始された。

12月

東博式火葬炉の海外進出開始

朝鮮 全羅北道群山府火葬場3基、忠清北道清洲面火葬場1基を築造する。

1929

昭和4年

3月

重油火葬装置の実用新案公告

昭和2年6月出願、重油火葬炉としての装置であることと合わせて無煙無臭の装置であることも示されている。

5月

博善株式会社を合併

博善株式会社の経営であった「桐ヶ谷火葬場」が傘下に入る。なお、博善株式会社の葬儀部は業務の性質上、別会社として分離独立した。

12月

本社を町屋火葬場から移転

本社を「町屋火葬場」内から千代田区内神田二丁目3番5号に移転する

1932

昭和7年

8月

葬儀の無料奉仕

前年、満州事変勃発。東京第一衛生病院に入院した帰還傷病兵の不幸に際し、一切の葬儀費用を無料奉仕する。また、同年9月靖国神社外苑で挙行された、満州事変一周年記念出陣征戦歿者慰霊祭に祭場設備等の寄付を行い感謝状を受ける。

1941

昭和16年

12月

第二次世界大戦勃発

重油の配給統制が厳しくなり、止むを得ず重油火葬炉を旧式の石炭火葬炉に逆改造するに至った。

1944

昭和19年

11月

東京大空襲により本社全焼し一時町屋火葬場の社屋に移転

1945

昭和20年

昭和19年12月~昭和20年5月

東京大空襲により各斎場被災

1949

昭和24年

8月

都民葬儀の制度の創設

東京都民が葬儀を執り行う際、経済的に大きな負担とならないよう、低廉な料金で葬儀を行うことができる「都民葬儀」の制度が創設される。

1955

昭和30年

9月

空襲により全焼した千代田区の本社跡地に隣接するビルを取得し本社を移転。鎌倉ビルと命名。

「火葬場」の名称を「葬祭場」と改める。

1956

昭和31年

2月

本社鎌倉ビルの2階をセイロン大使館に貸与

駐日セイロン大使(現在スリランカ)の要請により、本社鎌倉ビルの2階をセイロン大使館に貸与する(昭和37年7月まで続く)。

9月

戦後初の海外工事。

ビルマ共和国首府ラングーン市営火葬場の火葬炉3基を築造する。

12月

日進起業株式会社を合併

日進起業株式会社を合併し堀ノ内斎場が傘下に入る。

日進起業株式会社を合併し堀ノ内斎場が傘下に入る。

1965

昭和40年

4月

地方自治法の改正に伴い、「都民葬儀」は区に移管され、「区民葬議」として各特別区で実施される。

10月

砂町葬祭場閉鎖

1966

昭和41年

3月

航空機事故発生

「桐ヶ谷葬祭場」に於いて、相次いだ3件の航空機事故(全日空羽田沖墜落、英国航空機富士山附近墜落、ヘリコプター遭難)による合計75遺体のご火葬を執り行う。

1969

昭和44年

7月

火葬場の施設基準に関する研究に参画

財団法人日本環境衛生センターの「火葬場の施設基準に関する研究」に参画の要請があり、出席する。この調査研究は、具体的に居住人口、死亡数に対する火葬数(炉数)、火葬場の立地条件及び火葬場施設規模等の実態調査を検討し、火葬場の施設基準を策定することを目的とした。

1971

昭和46年

3月

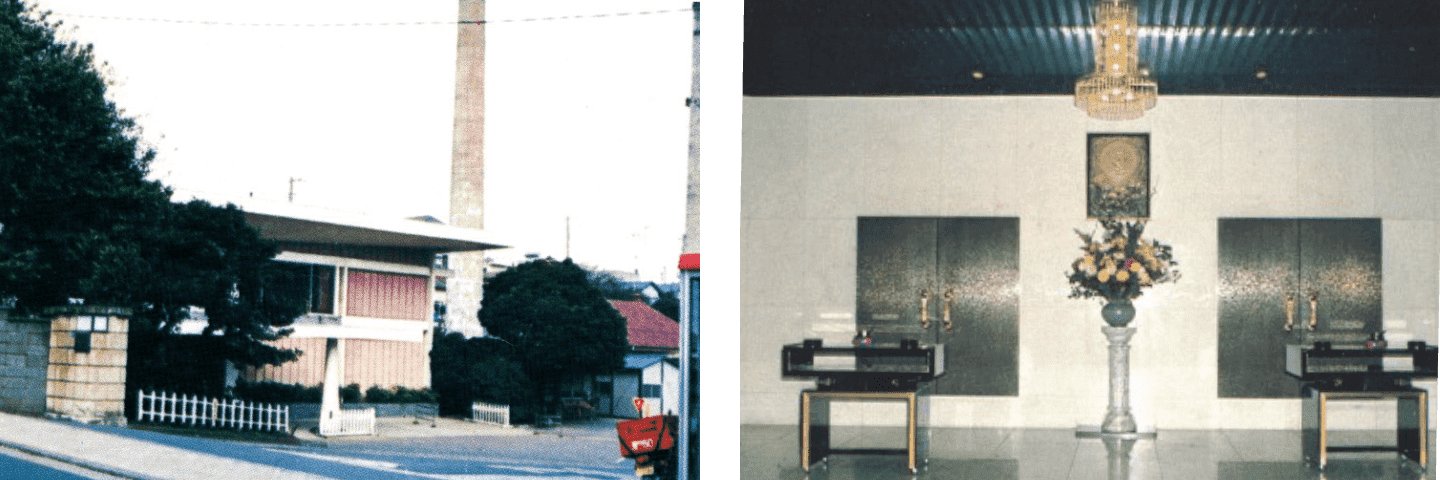

桐ヶ谷葬祭場に特別殯館新築落成

4月27日

東京博善創立50周年

1975

昭和49年

1月

町屋葬祭場で日本発のガス火葬炉築造

ガスを燃料として使用するとともに、脱臭・脱煙のための再燃炉装置を備えた火葬炉の稼働を開始する。

1976

昭和51年

1月

鎌倉ビルを売却し本社移転

昭和4年12月から46年間利用した本社(鎌倉ビル)を、千代田区内神田二丁目5番6号亀田ビルに移転し、跡地を国民相互銀行に売却する

1976

昭和52年

12月

東京博善工業株式会社が発足

社外火葬炉の請負工事部門を工務課から分離独立し、地方自治体、海外等の請負工事専業の子会社を発足させる。一部残留した工務課員は社内の築炉工事を主たる業務とし、名称を営繕課と改称する。

1981

昭和56年

5月

町屋葬祭場に特別殯館・通夜殯館完成

1982

昭和57年

3月

東京博善工業株式会社閉鎖

東京博善が大正15年から続けてきた、海外ならびに地方自治体の依頼を受けて行ってきた社外火葬炉の築造工事を打切る(戦後の記録されている社外の築造工事件数総数は360基であり、大正15年当初からの工事総数は約450基)。

日中友好親善の趣旨にそって工事金額の一部寄付のもと、北京市八宝山火葬場他(2基)への納入工事が最後の社外請負工事となる。

日中友好親善の趣旨にそって工事金額の一部寄付のもと、北京市八宝山火葬場他(2基)への納入工事が最後の社外請負工事となる。

1984

昭和59年

2月

廣済堂グループとなる

3月

全斎場近代化五ヶ年計画開始

各火葬場の施設を見直し、近代化計画を開始する。

1989

平成元年

2月

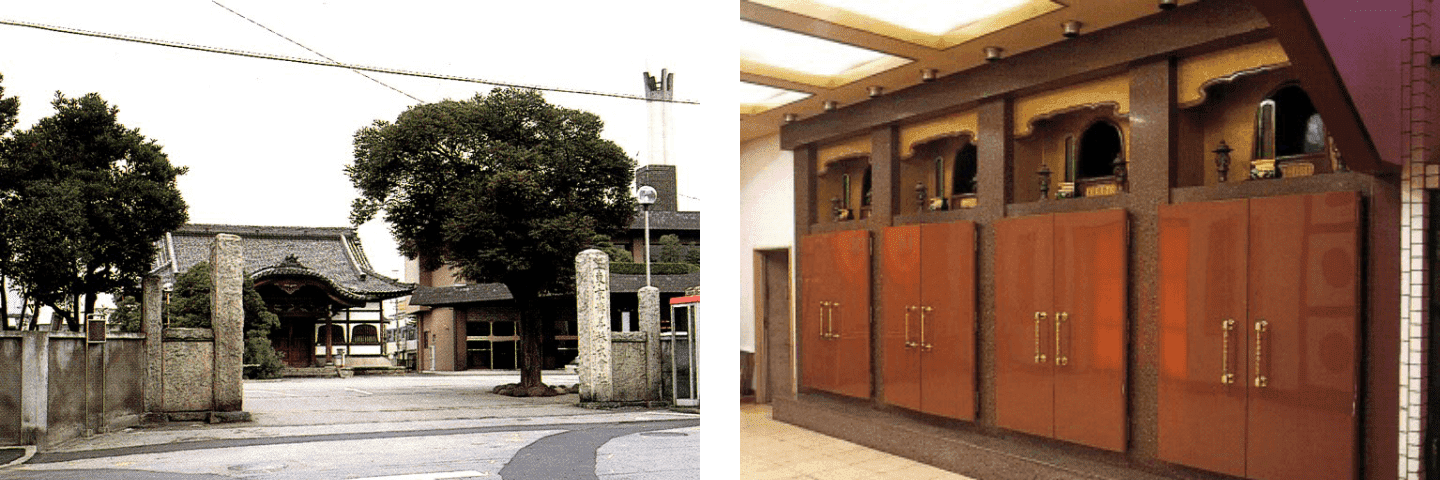

四ツ木斎場の全面建替近代化工事完成

「葬祭場」の名称を「斎場」と改める。

1992

平成4年

3月

堀ノ内斎場の全面建替近代化工事完成

1994

平成6年

10月

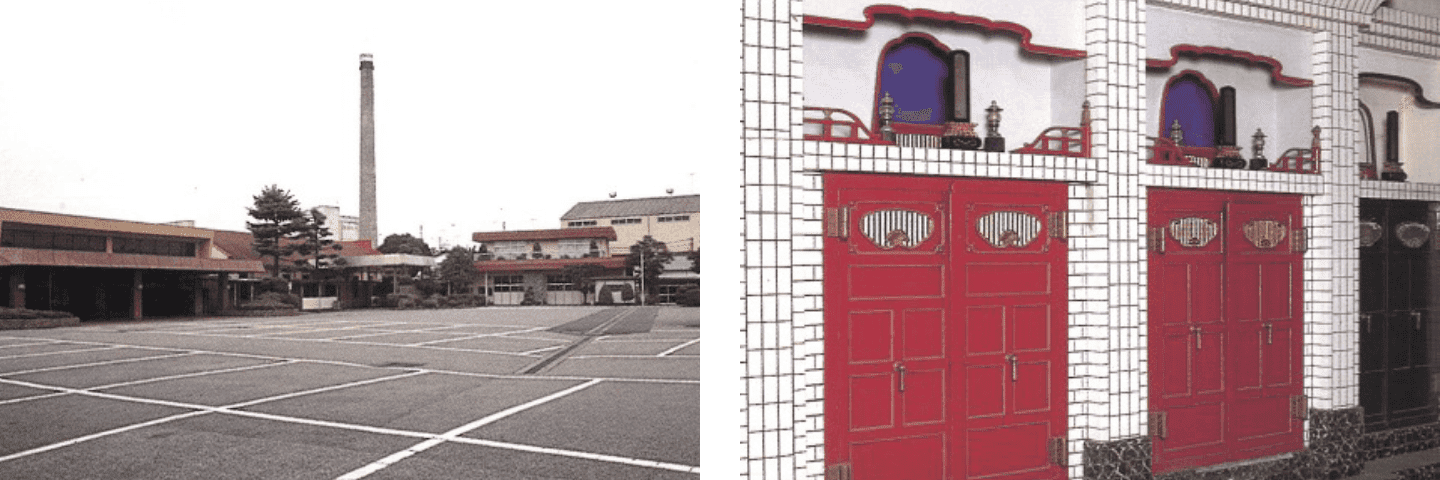

町屋斎場の全面建替近代化工事完成

12月

落合斎場別館が場外駐車場跡地に完成

1995

平成7年

4月

東博ガイドブック発刊

休日表、当社施設のご利用案内・料金、副葬品の制限及び、各支社・関連斎場の案内図等が盛込まれた内容となっており、以後毎年刊行される。

1996

平成8年

11月

代々幡斎場の全面建替近代化工事完成

1998

平成10年

12月

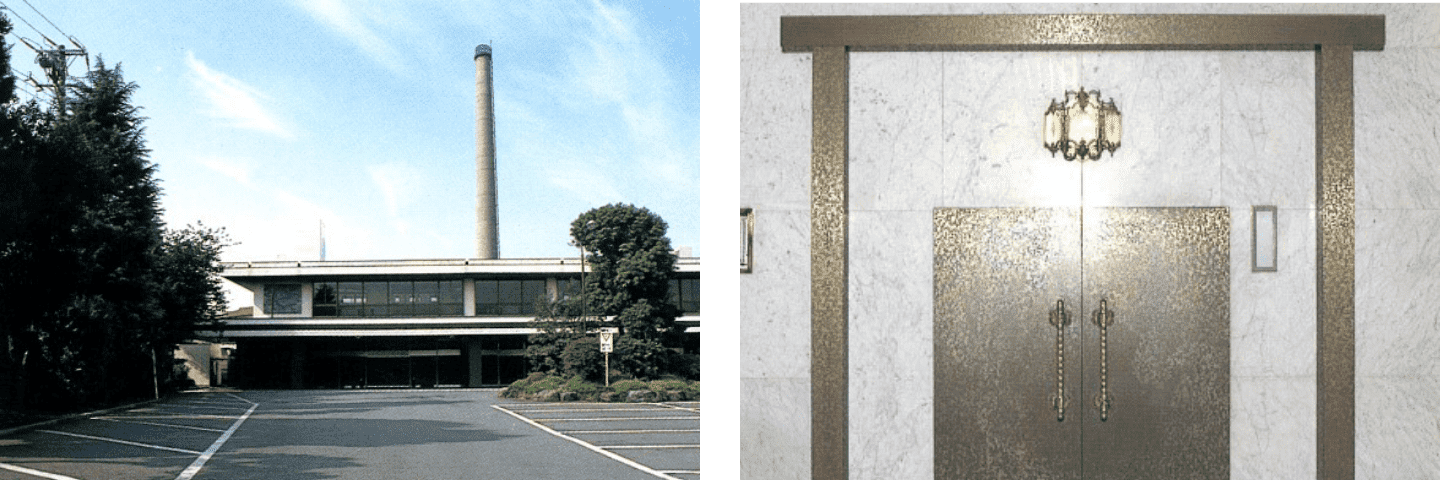

桐ヶ谷斎場の全面建替近代化工事完成

1999

平成11年

6月

災害時における火葬の実施に関する協定締結

「災害時における火葬の実施に関する協定」を東京都と締結し、大規模災害時における火葬実施に備える。

2000

平成12年

6月

落合斎場本館の全面建替えを持って全斎場近代化計画が完了

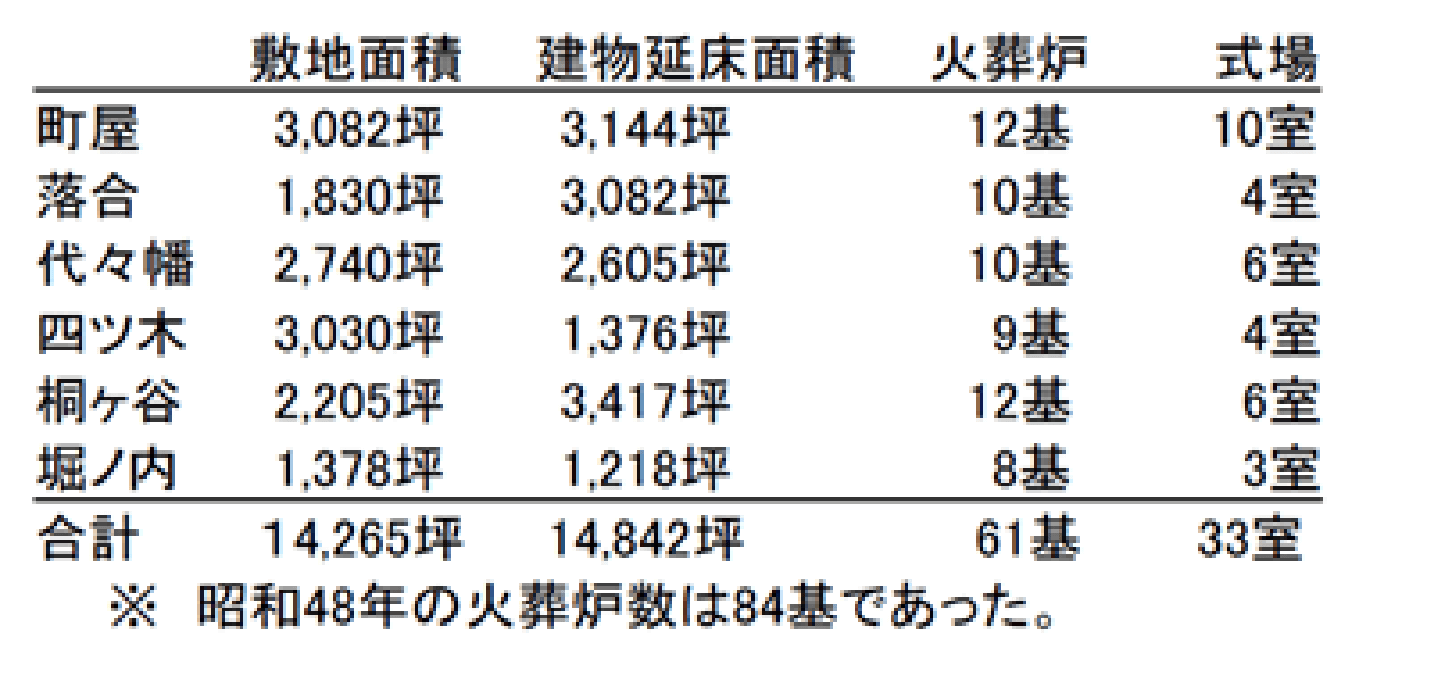

近代化工事概要(敷地面積に場外駐車場は含まず)

2011

平成23年

3月11日

東日本大震災発生

・震災支援義援金

500万円を日本赤十字社に寄贈・人的支援

瑞江葬儀所に行事課員2名を派遣・火葬支援

四ツ木斎場を犠牲者専用火葬場として宮城県の身元不明ご遺体579体のご火葬を執り行う。また、都より支払われた火葬料金に上乗せし5千万円を石巻市に寄贈7月

当社の震災支援に対し、東京都、宮城県、石巻市より感謝状を拝受

7月

東京都より感謝状贈呈

東日本大震災の火葬支援に対し東京都より感謝状を贈呈される。

2016

平成28年

12月

現四ツ木斎場、お花茶屋会館全面建て替え工事完了

2020

令和2年

4月~

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミック発生

落合斎場を専用火葬場とし、感染者の火葬に対応する。

2021

令和3年

4月

創立100周年